幼い頃から通院している遺伝性疾患の当事者・ご家族にとって、お子さんの成長とともに課題となることの一つに「成人移行支援」があります。小児から成人になる過程での当事者の自立支援や、成人の診療科・医療施設への転科・転院などへの支援のことです。これまで遺伝性疾患プラスでは、当事者・ご家族への取材を通じて、「成人移行支援」に関わるお悩みをうかがってきました。皆さんは、いつ頃から準備を進めれば良いか悩んだことはありませんか?また、各自治体の移行期医療支援センターで相談できることをご存知でしょうか?

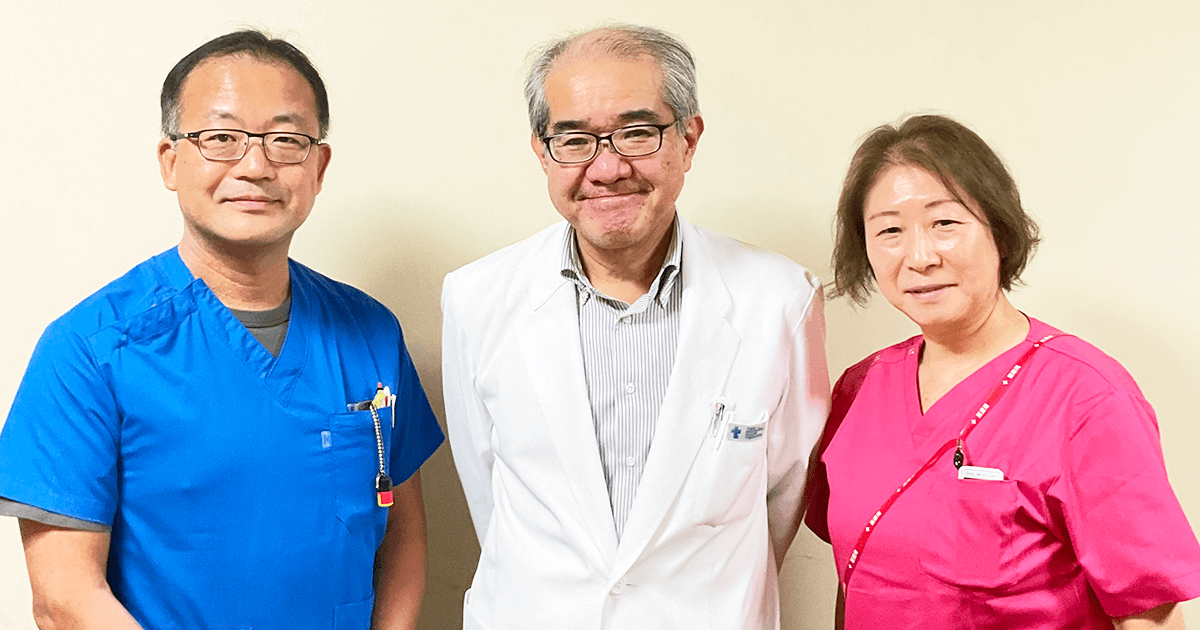

今回は、「東京都移行期医療支援センター」の取り組みを例に、成人移行支援の実際の現場をご紹介します。また、後半では「成人移行支援」について、読者から事前にお寄せいただいたお悩み・疑問へのアドバイスをいただきました。東京都立多摩南部地域病院副院長/東京都立移行期医療支援センター前センター長の三浦大(みうら まさる)先生、東京都立小児総合医療センター副院長/東京都移行期医療支援センターセンター長の幡谷浩史(はたや ひろし)先生、移行コーディネーター/看護師の青木裕美(あおき ひろみ)さんにお話を伺いました。

自立支援+医療体制の構築、東京都移行期医療支援センターの役割

東京都移行期医療支援センターの取り組みについて、教えてください。

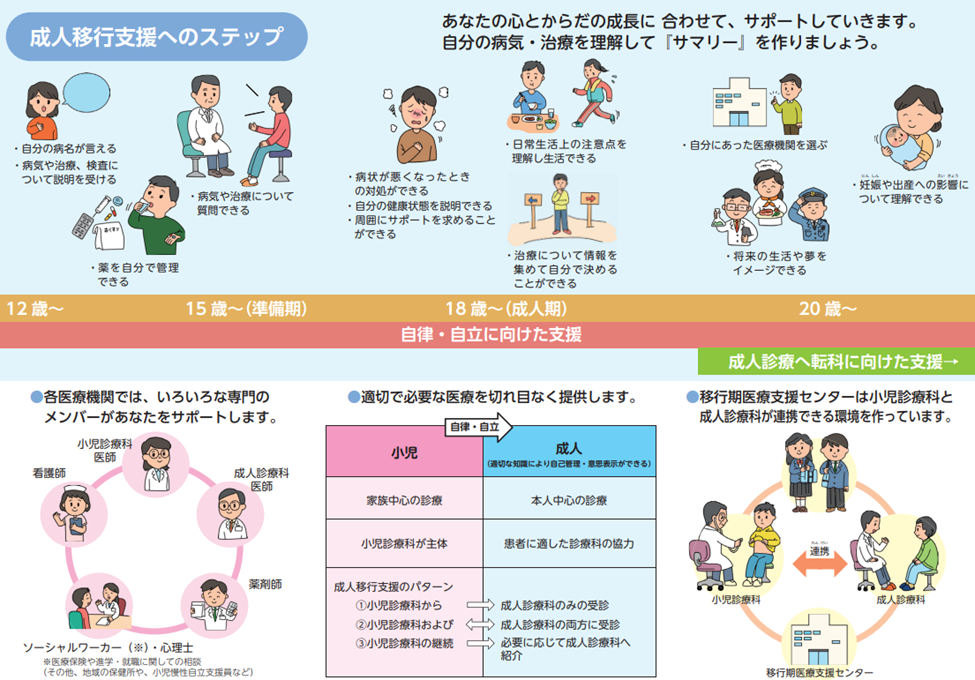

三浦先生: さまざまに行っている取り組み中で、中心となるのは主に2つです。1つ目は「自立支援」で、成人後にご自身だけで病院を受診し続けられるように行う支援です。自立支援を経て、成人向けの医療施設へ転院または転科していただくための支援となります。この支援は、知的障害がなく、ご自身だけで体を動かせるような患者さんを対象としています。知的障害がある方や病気の進行によって寝たきりになった方については自立が難しいため、ご家族にも将来的な注意点を把握していただきます。

自立支援の開始時期は、患者さんが中学生の頃からです。具体的には、「自分で病名を言えるように、また、文字で書けるようにしましょう」とお伝えします。高校生の頃になると、お子さん一人で診察室へ入っていただくことをお願いしています。本格的に自立支援を開始することが目的で、親御さんではなく、患者さんご本人とお話するようにしています。

青木さん: 「自立支援は、どのように受けたらいいですか?」とご相談いただくことがあります。例えば東京都の場合、自立支援を行っている病院が決して多くありません。受診している病院で自立支援を受けられることが理想ですが、それが難しい場合もあります。そのような場合は、一緒に東京都移行期医療支援センターのリーフレットをご確認いただきます。

三浦先生: 2つ目は、医療体制の構築です。地域によっては、転院・転科先がほぼ限定されています。一方、東京都の場合は、病院がたくさんあるため、転院・転科先の選択が困難です。そこで東京都では、医療従事者向けに成人医療施設のデータベースを作成し、現在ウェブ公開をしています。データベースの情報をもとに、主治医の先生に患者さんの転院・転科先を選んでいただくことができます。あわせて東京都では、患者さんへ紹介状を渡して「この施設・診療科へ行ってください」と伝えて終わるのではなく、医師同士の連携まで行うことを推奨しています。患者さんが安心して成人の病院・診療科へ行けるように、先生方へお願いしています。

東京都の医療施設のデータベースは、医療従事者でなくても見ることができますか?

三浦先生: 現在は医療従事者のみに向け公開していますが、一般の方々も閲覧できるようにしたいと考えています。具体的には、東京都福祉局の協力で2025年の夏頃に一般公開できるように準備を進めている段階です。患者さんご家族が簡単に検索できるように、必要な項目とあわせて、疾患名を入力していただくと受け入れ対応が可能な医療施設が表示されるような仕組みです。また、あわせて医療的ケア児を診る在宅診療医を検索できるデータベースも作成しています。

ただし、医師同士による適切な連携も重要であることを忘れないでください。具体的に注意点としてお伝えしたいのは、「紹介状を持たずに患者さん・ご家族の判断で受診することは避けていただきたい」ということです。きちんとした自立支援を行ってから紹介してほしいと思います。遺伝性疾患の場合は症状などが複雑なケースが多いので、医師同士で情報交換したうえで患者さんを診ることができる体制を整えたいと考えています。

小児と成人診療科の交互受診を経て、確実に成人移行

小児科と成人の診療科の医師たちは、具体的にどのような連携を行っているのですか?

三浦先生: 患者さんに重要な情報(例:これまでの病歴や手術記録のコピーなど)の共有などが挙げられます。症状や状態が複雑な方の場合は、事前に情報共有して転科・転院で終了、とはなりません。「交互受診」という形で、転科・転院後も、小児科へ受診していただくこともあります。こういった事例からも、小児科の医師と成人診療科の医師たちの連携はとても大切なのです。

例えば、当院の内分泌科では、ターナー症候群などの方に対して、成人施設(東京都立多摩総合医療センター)の内科の先生に診てもらい、次に小児科でも診るという交互受診を数回繰り返します。「成人移行に問題がない」と互いに判断できた段階で初めて、成人の診療科へ完全に転院します。交互受診という体制を取りながら少しずつ移行することで、途中、患者さん本人の判断で受診を中断したり、新しい主治医とのコミュニケーションに苦戦したりした場合に、私たち小児科側から支援できます。こうした連携により、何より、患者さんご家族も安心して成人の診療科・施設へ移行することができますよね。

「ずっと○○先生に診てもらいたい」患者さんへの自立支援の例

東京都移行期医療支援センターが関わった当事者・ご家族の事例を教えてください

幡谷先生: ネフローゼ症候群という腎臓の病気の事例です。幼い頃から再発を繰り返し、治療でいったん落ち着いていました。大学生になって数年ぶりに再発し、繰り返すようになり、改めて免疫抑制薬による治療をおこない、安定しました。その方は成人後も当院へ受診されており、ずっと私に診てもらいたいとおっしゃっていた状況でした。しかし、社会へ出るためには成人医療への移行が必要です。お話を続ける中で少しずつ理解していただけるようになりました。その後、交互受診を経て、最終的には成人の病院へ完全に移行されました。その方は現在、お仕事をしながら通院をしっかり継続されていると伺っています。

私が専門とする腎臓の病気の場合、症状の他に、腎臓の検査データを介して診察します。そのため、患者さんが幼い頃は、主治医の前に親御さんが座り、その横にお子さんが座っているという状況がほとんどです。成人移行を意識するようになる中学生や小学校高学年くらいになると、患者さんであるお子さんが主治医の私の前に座っていただくようにお願いしています。親御さんは、診察室の隅などなるべくお子さんから遠い場所へ座っていただきます。中には、そのことに対して大変心配される親御さんもいらっしゃいます。その場合は、患者さんとご家族に対して「将来、〇〇さん(お子さん)のデートの時、親御さんも一緒に行きますか?」など、具体的な例をもとにお話しします。このように少しずつ、お子さんの成長にあわせて変化を促していくのです。

青木さん: 10年前と比べると「このままずっと小児科で診てもらえないでしょうか」という声は減ってきたように感じます。昔より「成人移行支援」や「自立支援」が認知されるようになってきた結果だと考えます。幡谷先生のお話にもあったように、先生たちが患者さんご本人に向かって話されることで、お子さんたち自ら先生に質問をしたり、自分で病気のことを学んだりするようになってきたように感じています。こういったお子さんの変化を目の当たりにして、喜ばれる親御さんもいらっしゃいます。中には、思わず涙を流す方もいるほどです。このような変化は、先生方のお取り組みがあってこそのものだと思います。

三浦先生: 補足させていただくと、この体制をとることで診療時間は増えますが、診療報酬加算はつきません。つまり、医療施設側の負担がとても大きい現状なのです。このような状況で、成人移行支援に積極的に取り組む医療施設が増えていくのは難しいと考えられます。もし今後、診療報酬加算がつくようになるなど環境が改善されれば、医療施設側は、より成人移行支援に取り組みやすくなると考えます。

患者さん・ご家族からのご質問に先生方が回答

複数の症状を持つ当事者が「全ての症状」に対して適切な移行ができない場合、どのように対処するのが良いでしょうか?

三浦先生: 複数の疾患・症状がある場合、全てまとめて転院・転科するのは難しい状況です。そのため、一つずつでも移行し、徐々に成人の医療施設や診療科へ移行していくことを考えましょう。例えば、まずは内分泌科、次に神経内科、といったように一つの科から少しずつ広げていきます。大切なことは、一つでも成人の医療施設や診療科とつながりを持つことです。

移行期医療へ漠然とした不安があります。移行期医療支援センターで相談して良いものでしょうか?先生が変わり、将来や生活のことなど、どの程度の話が聞けるのか不安です。

青木さん: 「漠然とした不安がある」という状況で、実際に相談される方もいらっしゃいます。ですから、安心して相談を依頼してみてくだい。もし「まだ言語化できていない」という状況でも、まずはアポイントを取っていただいて問題ありません。ただし、当センターではあくまでも成人移行支援に関するご相談を受けて受けています。そのため、例えば「40代の疾患の患者さんの就労相談」などには対応できませんので、あらかじめご了承ください。自治体の難病支援センターなど、適切な窓口をご紹介させていただきます。

成人後のリハビリ環境が限られている現状について、どのような対応ができるでしょうか?

三浦先生: リハビリは成人の病院でも受けられますし、場合によってはクリニックの整形外科などで相談するという選択肢もあると思います。まずは、主治医の先生へ相談しましょう。

希少疾患の場合、医師・病院探しがより難しいと感じています。適切な専門医を見つけるために、どのようなサポートを受けられますか?

三浦先生: 東京都の場合は今後、先ほどご紹介したデータベースを使っていただくことが一つの選択肢になると思います。

幡谷先生: そもそも、病院探しは患者さんやご家族が行わないといけないのでしょうか?

三浦先生: 大事な観点ですよね。本来は、主治医が病院探しをするべきだと私も考えます。一方で、患者さん・ご家族にも、決して医療従事者任せにせず能動的に動いていただくようお願いしたいと思います。病院探しは患者さんが成人してから急に始めるものではなく、早い段階から計画的に進めることが重要です。まずは主治医とのコミュニケーションから始めてみましょう。例えば、「成人後に通院する診療科や施設には、どういった候補がありますか?」といったように、具体的に相談してみてください。理想的なのは、主治医と患者さん・ご家族で一緒に病院を探すことです。しかし、中には「ご自身で病院を探してください」とお願いされるケースもあるでしょう。そのため、なるべく早い段階から患者さん・ご家族側が将来を見据えて動くことが大切だと思います。

また、成人の診療科や医療施設へは、「絶対に転科・転院しなければならない」というわけではありません。小児側の医療施設で受け入れに問題がない場合は、つながりを持ち続けるという選択肢もあるのではないかと思います。

幡谷先生: 仮に一つだけでも成人の診療科や医療施設とのつながりがあれば、合併症が生じたときなどにも相談しやすくなります。全ての症状に関して成人移行できなかったとしても,何かあったときの相談先をつくっておくことが大切なのです。

三浦先生: そうですね。急に症状が悪化し、入院治療が必要になることも考えられます。つながりがなかった場合、満床を理由に、病院に受け入れてもらえない場合もあるでしょう。どうしてもという場合は、最後の砦として小児医療施設でも、成人年齢であっても入院させてあげてほしいと思います。

小児慢性特定疾病→指定難病の受給者証へ移行手続きの具体的な方法が知りたいです。相談先は、移行期医療支援センターではなく自治体の窓口ですか?

青木さん: はい。申請の仕方は、各自治体がウェブサイトなどで紹介されていますので、まずはインターネットで検索してみてください。また、自治体によって申請方法が異なる場合があるため、お住まいの自治体の窓口へ直接ご確認いただくのが確実だと思われます。なお、指定難病の対象疾病名で診断を受けている場合でも、症状の重症度などによって認定されない場合もあります。そのため、主治医とご相談いただくことも大切です。その他、相談先としてソーシャルワーカーもありますので、ご不明な点があれば、ぜひ聞いてみてくださいね。

指定難病の受給者証への移行手続きの他、確認したほうが良いものはありますか?

三浦先生: 遺伝性疾患の種類によっては、身体障害者手帳が取得できる場合もあります。特に、就職の際に雇用枠があるので選択肢が広がると考えられます。まずは主治医に相談してみましょう。

指定難病でない疾患の場合、成人の診療科と小児科との連携に影響はありますか?

三浦先生: 指定難病に関わらず診療はできますので、特に影響はありません。心配しなくても大丈夫ですよ。

現在も、移行先の病院が見つからず困っています。地域の大きな病院に行った場合でも「初めて診た」と言われてしまい、こちらも具合が悪いので病気の説明がおっくうになってしまいます。どこに相談したらいいでしょうか?

幡谷先生: 小児科の主治医に紹介状を作ってもらって、新たに受診する医療施設の医師へ事前に主治医から連絡していただくことが良いと考えます。初めて聞くような希少疾患の場合、新たに受診する先の医師が困ってしまうことも考えられます。そのため、あらかじめ主治医から「〇月頃に〇〇疾患の方が転居に伴い,そちらを受診しますので紹介させてください」と、連絡しておいてもらうことで、事前に情報を共有できます。具体的には、「〇〇の点に注意して、診療しています」という一言だけでも伝えていただくことで、新たな受け入れ先の医師も安心して診られると考えます。

子どもの成人後、紹介された新しい病院へ移行しました。しかし、新しい病院ではチーム医療の協力を得ることが難しいと感じています。小児の専門病院ではチームで診ていただけて安心でした。ずっと小児科で診ていただくのは、やはり難しいでしょうか?

三浦先生: もし小児科側の医療施設が「問題ない」ということであれば、頼ってもいいと思いますよ。その場合であっても、成人の病院や診療科とのつながりは持っていただくことが大切です。大人になるにつれて、例えば、がん、糖尿病、心筋梗塞などといった、小児科とは異なる専門知識が求められる疾患の管理が必要になってくると考えられるからです。ですから、段階的な移行で問題ありませんので、成人の病院や診療科へ移っていくことを考えてみてください。

最後に、遺伝性疾患プラスの読者へメッセージをお願い致します。

三浦先生: 今はお子さんの患者さんでも、いつかは必ず大人になられ、親御さんの手を離れていきます。そのため、親御さんに対しては、なるべく早い段階から成人移行を目指し、計画的に少しずつ子離れを意識されていくことが大切だとお伝えしたいですね。

その他、遺伝性疾患の患者さんの場合は、プレコンセプションケア(妊娠前のケア)も考えるべき大切なことです。これは、将来の妊娠のための健康管理を支援する取り組みのことです。もし遺伝診療科などがあれば、妊娠・出産にあたっての注意点などについて、お話があるでしょう。特に、女性は気をつけることがさまざまありますし、男性も同様に知っていただく機会があると良いでしょう。当院では、こういったこともお伝えしたうえで、成人の医療施設に移行していただくようにしています。

青木さん: 成人の医療施設へ移行される不安はたくさんあると思いますし、お子さんの自立に向けて「どうしたらいいのだろう」という不安もあると思います。そういった時は、ぜひ東京都移行期医療支援センターにご相談ください。私たちも、できる限り支援させていただきたいと思いますので、遠慮なさらずに、まずはご連絡いただきたいと思います。

幡谷先生: お子さんが小学校から中学校、中学校から高校へと、学校が移行していくのと同じように、病院もその時々にお子さんの状態に合った環境へと移行していくことが大切です。病院の移行は、急に大きな段差を上がるのではなく、小さな段差を少しずつ上がっていくというイメージを持ち、準備していくと良いでしょう。

例えば、腎不全である赤ちゃんの場合は、幼少の頃から成人後の将来を見据えたトータルの医療を意識しています。このように、医療は決して小児科で終わりではなく、成長にあわせて環境を変えながら続いていくものだと考えています。医療従事者も患者さん・ご家族も、ぜひ早い時期から成人移行を意識していただき、両者で準備しながら進めていけるといいですね。

全ての症状や疾患に関して、成人の診療科や医療施設への移行が難しい場合でも、少しずつでも移行し、つながりを持つことが大切だというお話が印象的でした。もし、成人移行がうまくいかずに悩まれている方がいらっしゃった場合、お住まいの地域の「移行期医療支援センター」へ相談してみてはいかがでしょうか。また、三浦先生たちが開発に関わった「慢性疾患成人移行アプリ」も提供されています。ぜひ、あわせてご確認ください。(遺伝性疾患プラス編集部)