日々、遺伝性疾患と向き合う当事者・ご家族の場合、ご自身の病気や「ゲノム」「遺伝子」といった概念を理解することが求められます。当事者がお子さんの場合、このような難しい内容を理解することは大変困難です。こうした背景から、「どのように病気に関わる情報を我が子に伝えればいいのだろう…」と悩まれる親御さんもいらっしゃることでしょう。

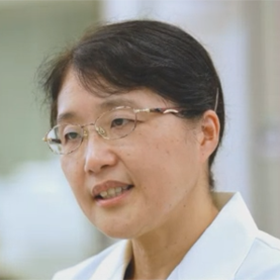

そこで今回ご紹介するのは、東北大学東北メディカル・メガバンク機構小児発達学分野 教授の小林朋子先生を中心とした研究グループが開発したe-Learningコンテンツ「モノクロゲノム(R)」です。第21回eラーニングアワードで学びの変革特別部門賞を受賞したツールです。ゲノム博士といったさまざまなキャラクターと一緒に、お子さんが楽しく遺伝子などの情報を知るお手伝いをしています。今回は、その開発の経緯や内容について、小林先生に教えていただきました。

ゲノム・遺伝子解析研究を楽しく理解するサポート

モノクロゲノム(R)開発の経緯や背景について、教えてください。

ヒト遺伝学について学んでいないお子さんにゲノム・遺伝子解析研究についてわかりやすく説明することは、決して簡単なことではありません。そのため、お子さんがゲノム・遺伝子解析研究について理解し、研究参加への意思表明ができるよう支援するコンテンツを開発したいと考えました。そこで開発したのが、e-Learningコンテンツ「モノクロゲノム(R)」です。モノクロゲノム(R)は現在、ゲノム・遺伝子解析研究のためのインフォームド・アセント補助資材として開発・評価を進めています。まず、小学校低学年向けをリリースし、現在、小学校高学年版と中学生版を開発中です。

「インフォームド・アセント」は、どのような意味ですか?

「インフォームド・アセント」とは、研究参加者が15歳以下のお子さんであった場合、その年齢に応じて理解できる方法で研究内容を説明し、本人の意思を確認するプロセスです。 16歳以上に行うインフォームド・コンセントの内容では難しいため、お子さんも理解できるような内容に変更して説明をします。

研究の参加者には、研究に関する内容やリスクなどをご説明させていただき、理解していただいた上で同意をしていただくプロセスが必要です。16歳以上の方にはインフォームド・コンセントが、15歳以下の方にはインフォームド・アセントが必要になります。

私たちは、モノクロゲノム(R)の開発にあたり、インフォームド・アセントの方法を検討しました。海外では、インフォームド・アセントのあるべき姿として2つの考え方が示されています。1つ目は「準インフォームド・コンセント」という考え方です。これは、15歳以下の年齢のお子さんに対して、インフォームド・コンセントの内容を簡単にかみくだいてご説明し、同意を得ようとするものです。しかし、これは14歳以上のお子さんでないと難しいとされています。2つ目は「人権の尊重とコミュニケーションを大切にする」という考え方です。これがインフォームド・アセントだと考えた場合、おおむね5歳以上のお子さんであれば理解が可能だろうとされています。私たちは、小学生のお子さんも対象に入れることを考えていたため、2つ目の考え方に基づいて、モノクロゲノム(R)を開発しました。

「お子さんからの質問を促す」「お子さん自身の声を聞く」など10の特徴

モノクロゲノム(R)の特徴について、教えてください。

インフォームド・アセントをお子さんから得る、ゲノム・メディカルリサーチコーディネーターという方々がいらっしゃいます。私たちは事前に、東北大学東北メディカル・メガバンク機構のゲノム・メディカルリサーチコーディネーターに調査を行い、インフォームド・アセントで心がけている内容を明らかにしました。その結果をもとにモノクロゲノム(R)を開発したことから、以下の特徴が挙げられます。

1.お子さんからの質問を促す

途中で疑問や心配ごとが出てきた場合には、スタッフにいつでも質問して良いことをお伝えしています。そのため、質問できるような雰囲気を作ることが重要です。

2.お子さんの感情の変化を見逃さない

お子さんに不安を感じさせないように、キャラクターの表情は柔らかくし、安心できる声のトーンにしています。それでも不安に感じていそうな場合は変化を見逃さないようにします。

3.お子さん自身の声を聞く

キャラクターが一方的に話さない工夫をしています。例えば、参加型のクイズを取り入れながら、お子さんにも一緒に考えてもらい、回答することで進行する構成にしました。

4.研究参加は他者の役に立つことを説明する

研究に参加することで、将来の医学研究に貢献できることを説明します。将来の人たちが健康に過ごすための研究に役に立つという説明です。

5.お子さんの理解力に合わせた説明をする

一方的に文章を一人で読ませるのではなく、ナレーションも取り入れながら、一緒に確認するようにしています。また、キャラクターによる説明も、柔らかい声で行うように心がけました。

6.多様性を説明する

人の身長や体重などの違い、一人ひとりの見た目の違いが「当たり前だ」ということに気付けるように説明しています。地球上にはさまざまな生物がいることなど含めて、多様性について伝えています。

7.研究仲間として扱う

参加者のお子さんも、一緒に研究や調査をする仲間として、尊敬の念を示すようにしました。

8.感謝を伝える

最後に「ありがとう」とお伝えし、参加者への賞賛で終わるようにしています。

9.参加を強制しない

途中で参加をやめることができることをお伝えしています。保護者とよく相談すること、わからないことがあったときに質問できる連絡先をお伝えしており、やりたくないと思ったときはいつでも止められることを説明しています。

10.親しみやすい環境づくり

「怖い」「難しい」といったイメージではなく、「明るい」「優しい」雰囲気づくりを心がけました。そのため、キャラクターも明るく優しい雰囲気の設定です。

小学校低学年のお子さんに「ゲノム」「遺伝子」という難しい概念を伝える際に、表現などで工夫された点を教えてください

一方的な説明にならないように、お子さんが参加できるクイズ等を取り入れるなど工夫しました。また、クイズを通じて遺伝子に興味を持ってもらえるように、お子さんが知っているような身近な生物を登場させるなど工夫しています。

モノクロゲノム(R)のクイズの一例

もし「面白い」と少しでも感じてもらえれば、その後、遺伝子という言葉が出てきたときに、自分から「調べてみようかな?」という気持ちになってもらえるのではないかと思います。お子さんが成長されて本格的に調べることになったときに、「難しい」というイメージを持たずに調べていただくことが大切だと考えています。

専門的な研究の説明を受ける前にモノクロゲノム(R)を視聴していただいて、「ゲノム」や「遺伝子」という言葉がどのような雰囲気のものなのかを知ってもらうことが大切だと考えています。

モノクロゲノム(R)を視聴した/しなかったお子さんで、コミュニケーションに違いが

実際にお子さんがモノクロゲノム(R)を視聴した際の反応はいかがでしたか?

私たちは、モノクロゲノム(R)のゲノム・遺伝子解析研究のインフォームド・アセント補助資材としての効果を検証するために、二重盲検無作為化比較試験を行いました。対象は、ゲノム・遺伝子解析研究参加を提案されている小学校低学年のお子さんたちです。モノクロゲノム(R)を視聴後にゲノム・遺伝子解析研究について説明を受けたお子さんと、モノクロゲノム(R)を視聴せずに説明を受けたお子さんに分けて評価しました。

その結果、従来の紙面によるインフォームド・アセント文書による研究説明では集中が続かなかったお子さんを含め、14人全員がモノクロゲノム(R)を自主的に操作しました。そのうち6人のお子さんは、視聴を積極的に複数回繰り返しました。

モノクロゲノム(R)を視聴後にゲノム・遺伝子解析研究について説明を受けたお子さんと、モノクロゲノム(R)を視聴せずに説明を受けたお子さんでは、研究に対する関心が違いました。モノクロゲノム(R)を視聴したお子さんの場合は、説明時にお子さん側からいろいろな質問をする傾向があります。また、「わからない」「知らない」といった反応や無言になることが少なく、コミュニケーションが円滑に進む印象を受けました。モノクロゲノム(R)は、ゲノムや遺伝子のことを完璧に理解しなくても、積極的なコミュニケーションを促すことができるツールだと感じました。

「ゲノム・遺伝子解析研究に参加する」意味を知って欲しい

モノクロゲノム(R)は、遺伝性疾患があるお子さんやそのご家族にとって、どのような意義がありますか?

遺伝性疾患がある方は今後、病気の原因を知る上で「ゲノム・遺伝子解析を受けてみませんか?」という提案を受ける機会が増えると考えます。そのとき、親御さんは医師や研究者から何ページにもわたる文章をもとに説明を受けることになるでしょう。そして、「子どもを参加させよう」と親御さんがお考えになった場合、お子さんの研究参加が可能になります。これは、お子さん自身が理解し、判断することが難しいためです。そのためお子さんに対しては、例えば、採血の際に「採血しましょうね」程度にしか説明がなされないのが現状なのです。

私は、少しでも良いので、お子さんへ「ご自身がゲノム・遺伝子解析研究に参加する」ということをご説明したいです。また、できる限りお子さん自身にも研究内容を理解していただきたいと考えています。モノクロゲノム(R)は、そういった部分に役立つのではないかと考えており、それがこのコンテンツの意義だと思います。

遺伝性疾患プラスの読者にメッセージをお願いいたします。

ゲノム・遺伝子解析は、採血や唾液採取によって行われます。そこから得られる結果は、通常の採血や唾液採取による結果とは意義が異なります。なぜなら、ゲノム・遺伝子情報には3つの特徴があるからです。1つ目は「不変性」です。その方が生まれてから亡くなるまで変わらない不変的な結果であることです。2つ目は「共有性」です。調べてわかった遺伝子の変化は、ご自身だけでなく、上の世代(例:親御さん)や下の世代(例:お子さん)にも受け継がれているかもしれません。つまり、家族全体に関わる情報を知る可能性があるということです。3つ目は「予測性」です。病気の診断につながるかもしれませんが、それだけでなく「将来、〇〇の病気を発症するかもしれない」ということがわかることがあります。今はその病気を発症していないけれど、将来発症するリスクが高いということがわかる可能性があるということです。ゲノム・遺伝子解析は、「不変性」「共有性」「予測性」を調べる検査でもあるということを知っていただきたいですね。

つまり、ゲノム・遺伝子解析の結果は、「現在の自身の症状に対する診断」の枠には収まらず、それ以上のさまざまな情報も得ることにつながります。このことを理解した上で、ゲノム・遺伝子解析を活用する個別化医療・予防を最大限に活用していただける社会になることを期待しています。今回ご紹介させていただいたモノクロゲノム(R)など、いろいろな世代の方々への理解を促すツールを活用していただければと思います。

今回の取材にあたり編集部でもモノクロゲノム(R)を視聴したところ、クイズコーナーで盛り上がるなど、楽しく「遺伝子」や「ゲノム」という概念を学ぶことができました。ゲノム博士やさまざまなキャラクターたちと一緒に楽しく学べるモノクロゲノム(R)は、コチラのウェブサイトから、どなたでも無料でご覧いただけます。

この記事を読んでくださった方のご家族は、すでに診断を受けられている方や、今は未診断の状態の方など、また、年齢もさまざまかと思います。「遺伝子」や「ゲノム」を知る最初の理解のツールの一つとして、モノクロゲノム(R)を視聴してみていただくのはいかがでしょうか?(遺伝性疾患プラス編集部)