2024年10月から開始の「先発医薬品を希望した場合の特別料金加算」、どういう仕組み?

- 2025.04.16 公開 (最終更新: 2025.04.18)

2024年10月から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)が利用可能な薬について、患者さんやご家族が先発医薬品を希望した場合、新たに「選定療養」の1つとして特別な料金が適用されることになりました。この制度は国の医療費適正化政策の一環として導入され、後発医薬品の使用を促進することが主な目的です。この新制度の背景や詳細について、わかりやすく解説していきます。

「先発医薬品」と「後発医薬品」の違いは?

-先発医薬品とは

先発医薬品とは、新しく開発された医薬品のことで、特許によって保護されている薬です。製薬会社が研究開発を行い、安全性や有効性を確認するための臨床試験を経て承認されます。特許期間中は製薬企業だけが製造・販売可能で、研究開発費を回収するために比較的高価格で販売されることが多いです。

-後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは

後発医薬品とは、特許期間が終了した後に他の製薬企業が同じ有効成分で製造する薬です。開発コストがかからないため、先発医薬品より価格が安く設定されています。後発医薬品は先発医薬品と同等の効果・安全性が確認されており、品質も厳しく管理されています。ただし、中には先発医薬品と後発医薬品とで、効能・効果に差異がある場合があります。

負担金額はどれくらいになる?

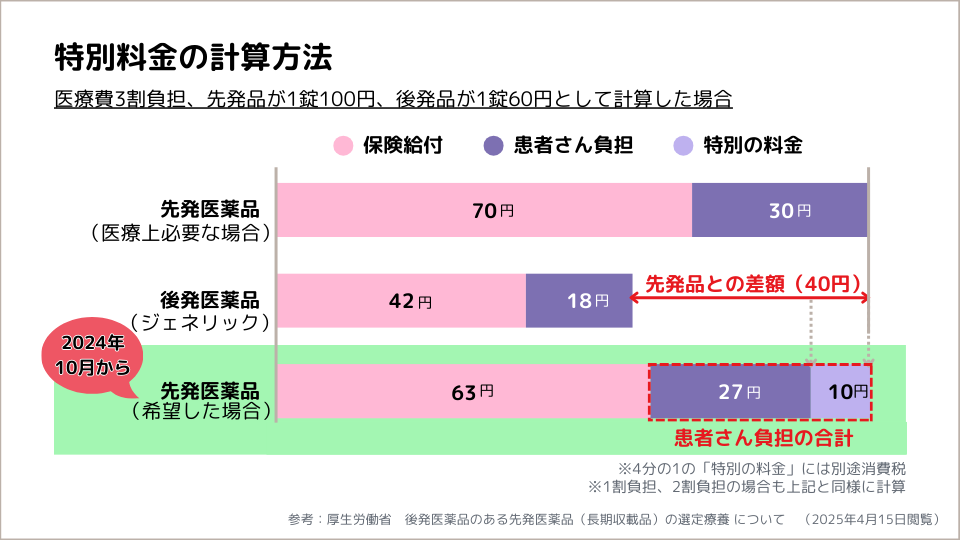

新制度が適用された場合、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金が加算されます。

例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合

→差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金(+消費税)として支払うことになります。

後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

指定難病などの医療費助成を受けている患者さんが、使用感や味など、単にその好みから先発医薬品を希望した場合は特別の料金がかかります。この特別の料金は保険適用外となるため、指定難病の「自己負担上限額管理票」に記載しないように注意が必要です。

薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

対象になる条件、ならない条件は?

【加算の対象になるケース】

- 患者さんが「先発医薬品」を希望した場合

後発医薬品が存在し、かつ安定供給が確保されている先発医薬品のみが対象となります。

【加算の対象にならないケース】

- 医師が先発医薬品の処方が必要と判断した場合

以下のいずれかに当てはまる場合は対象外となります。

- 先発医薬品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合で、治療のために必要な場合

- 後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合で、安全性の観点等から必要な場合

- 学会が作成しているガイドラインで、先発医薬品から後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合

- 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合

厚生労働省のウェブサイトには、先発医薬品を希望する場合の費用について、具体的な製品と患者負担の割合ごと(1~3割)に公開しています。

なぜこの制度が始まったの?

厚生労働省は、この制度を開始した背景について、「保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、“特別の料金”として、負担をお願いすることとなりました」、としています。

後発医薬品を選択することに不安がある場合は、医師や薬剤師に相談して、自分に合った薬を選ぶようにしましょう。(遺伝性疾患プラス編集部)