「難病の子どもとその家族にとって、明日への希望と勇気になりたい」という想いで支援活動を行う、認定NPO法人「難病のこども支援全国ネットワーク」。その活動は30年以上続いており、医師などの専門家による電話相談、同じ病気のお子さんを持つご家族をつなげるお手伝い、病院でのピアサポート、サマーキャンプ等の交流事業など、多岐に渡ります。

今回お話を伺った本田睦子さんもまた、難病のお子さんをお持ちのご家族でした。2人のお子さんが闘病生活の末に亡くなられた後は、ご自身の経験を生かし、同じように病気のお子さんを持つご家族への支援活動を行われています。

今回、本田さんご自身のご経験や、難病のこども支援全国ネットワークの活動内容、また、コロナ禍での新しい取り組みなどについて、詳しくお話を伺いました。

| 団体名 | 認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク |

| 対象疾患 | 難病全般 |

| 対象地域 | 全国 |

| 会員数 | 764名 |

| 設立年 | 1988年 |

| 連絡先 | 公式ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」から |

| サイトURL | https://www.nanbyonet.or.jp/ |

| SNS | |

| 主な活動内容 | 原因がわからない、あるいは治療法が見つかっていない、いわゆる難病の患児、そのご家族、支えるさまざまな立場の方々とのネットワークづくりを行っている。医師、看護師、認定遺伝カウンセラーなどの専門家が、ご家族からの相談に応じる相談活動や、交流イベント開催の他、啓発活動や地域活動なども実施中。 |

難病のわが子を亡くす経験。「感謝の輪」を広げるために

本田さんが、病気を抱える子どもやそのご家族支援の活動に関わられるようになったきっかけについて、教えてください。

きっかけは、わが子2人を難病で亡くしたことでした。その経験から「病気や障害があるお子さん、ご家族と関わりたい」と思い、難病のこども支援全国ネットワークの活動に関わるようになりました。

わが子は2人とも「ペナ・ショッカー症候群」という希少難病を抱えていました。上の子は男の子で生後4か月の時、下の子は女の子で1歳1か月の時に亡くなりました。

希少難病の「ペナ・ショッカー症候群」について情報を集めるのは、大変だったのではないでしょうか?

はい、とても苦労しました。当時は、インターネットで調べてもペナ・ショッカー症候群に関する情報はほとんど見つけられず、見つけられたとしても、医学書のような難しい情報のみでした。主治医の先生のお話でしか、情報が得られないような状態だったんです。

そんな時に、病気を抱えるお子さんをお持ちのお母さんが、ホームページを作られたと聞きました。そのホームページには掲示板があったので、わが子の病気を投稿してみたところ、初めて、わが子と同じペナ・ショッカー症候群患者さんの親御さんと知り合うことができたんです。厳密にいうと、同じペナ・ショッカー症候群でも病型の違う患者さんでしたが、本当にうれしかったです。希少難病で、なかなか同じ病気の方と知り合えなかったので、つながりができたということが、本当に心強かったのだと思います。

また、その後に知り合ったご家族の患者さんは、病型が同じで、わが子よりも年齢が大きかったので、そのことも、とてもうれしかったのを覚えています。「ペナ・ショッカー症候群は予後が悪い」と、当時の主治医から聞いていたので。わが子よりも大きなお子さんがいるという事実が、うれしかったんですね。

そうだったんですね。そこから、どのようにして、難病のこども支援全国ネットワークの活動に関わられるようになったのですか?

2人のわが子を亡くし、「これから、どうしようかな…」と考えていた時期に、ある言葉を思い出しました。それが、活動のきっかけとなった「サンクスサークル(感謝の輪)」という言葉です。

この言葉を知ったのは、下の娘がNICUから退院する頃でした。退院時、主治医の先生から「救急車を呼ぶ時は、入院していた病院へ搬送してもらえるようにお伝えするといいよ」とアドバイス頂いたんです。娘は、退院後も自宅から救急車を呼ぶ可能性があるような状況だったためです。

私は、先生の言葉に「ありがたい」と思った一方で、「申し訳ないな…」とも思いました。ちょうどその頃、「救急車のたらい回し」がニュースでもよく話題にあがっていたからです。医療現場は、ただでさえ忙しい状況なのに、こちらの都合で搬送先の病院を指定していいものかと思いました。そんな時に知った言葉が、「サンクスサークル」でした。

誰かに何かをしてもらった時、すぐに恩返しができなかったとしても、その後、自分に余裕ができた時に、自分がまた別の人に恩返しをすればいい…つまり、できる時に感謝の輪を広げていこうという考え方、それがサンクスサークルだと知りました。だから、救急車を呼ぶ時には「申し訳ない」ではなく「ありがとう」と思って、後で自分に余裕ができた時に別の人に感謝を返そう、と考えるようにしました。

そのことをふっと思い出して、「今度は、自分が感謝を返す番だ」と思い立ったんです。まず、おもちゃコンサルタントという資格を取得し、下の娘がお世話になっていた病院で、子どもたちへの支援活動を始めました。そのご縁で、難病のこども支援全国ネットワークの活動につながり、もう8年になります。

同じ病気の子どもを持つ親御さんたちをつなげる活動、各種養成講座も

難病のこども支援全国ネットワークの活動が始まった経緯について、教えてください。

自身もまた難病の子どもの親だった創設者が、1988年に活動を始めました。

創設者は、難病のこども支援全国ネットワーク(以下、当会)を立ち上げる前、お子さんの病気の患者会の立ち上げ、活動をしていたそうです。お子さんが亡くなった後に、主治医だった医師に「今度は幅広く、難病の子どもたちやそのご家族のための活動をしてはどうですか?」と、声をかけてもらったことをきっかけに、活動が始まったと聞いています。

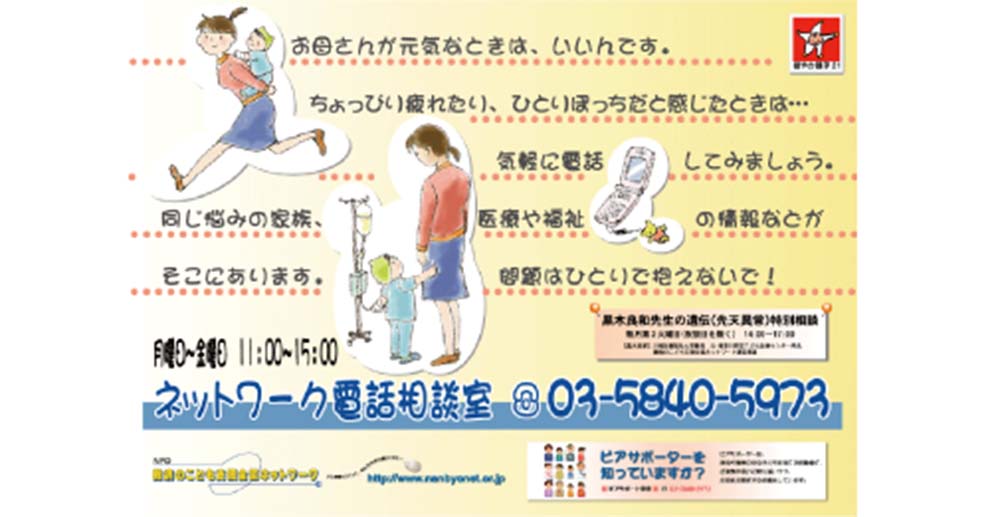

「ネットワーク電話相談室」「遺伝(先天異常)特別相談」では、それぞれ、どのような相談が多く寄せられていますか?

どちらも、さまざまな相談が寄せられています。特に多い相談は、「同じ病気の親と知りあいたい」という内容です。

難病のこども支援全国ネットワーク公式ウェブサイトより

その病気の患者会や家族会がある場合は、そこへおつなぎしています。ただ、どの病気にも患者会や家族会があるとは限りません。例えば、わが子のペナ・ショッカー症候群もそうでしたが、患者数が少ない疾患ですと、そういった支援団体がない場合が多いです。そういった場合には、当会公式ウェブサイトのお知らせページや当会の会員さん向けの機関誌「がんばれ!」で、探している疾患をお知らせします。

これらの相談活動は、当会の会員さんでなくてもご利用可能なので、お気軽にお問い合わせください。

「ピアサポーター養成講座」「プレイリーダー養成講座」では、それぞれ、どのようなことを勉強できますか?

まず、「ピアサポーター養成講座」は、難病や障害があるお子さんを育てた経験のある方を対象に、ピアサポーターとなるために必要なことを学んで頂く講座です。

ピアサポーターには、難病や障害のある子どもを育てた経験を持つ同じ「仲間」として、相談に来られたご家族に寄り添いサポートすることや、当会のピアサポート活動への思いを伝える活動を行ってもらいます。新型コロナウイルスの影響で、2021年は、オンラインでの開催を検討中です。

続いて、「プレイリーダー養成講座」は、遊びのボランティアであるプレイリーダーを希望する人たちを対象とした講座です。遊びを通して、病気や障害のあるお子さんやご家族をサポートすることを、講義と演習、実習を通して学んで頂きます。年に2回開催しており、2021年は6月にオンラインで開催。次回は2021年10月の開催を予定しています。

「また1年頑張ろう」サマーキャンプが日常生活の活力に

サマーキャンプ「がんばれ共和国」は、会員さんでないと参加できないですか?

いいえ。当会の会員さんでなくても、参加頂けますよ。

ただ、毎年、会員さんには早めにサマーキャンプの情報をお伝えしています。サマーキャンプだけでなく、当会のイベント情報などをいち早く受け取りたいという方には、会員登録をおすすめしています。

サマーキャンプでは、どのような体験ができますか?

大きく、2つの特徴があります。1つ目は、日常生活ではなかなか実施が難しいような体験ができるということです。コンサートやステンドグラス教室の開催、熱気球や乗馬などの体験ができるイベントもあります。医療従事者もサマーキャンプに同行していますので、安心してこのようなイベントにご参加頂けます。

2つ目は、さまざまなご家族との交流ができるということです。病気の症状によっては、普段、おうちと病院の行き来が中心の生活を送っていらっしゃるご家族もいらっしゃいます。そういった生活の中では、なかなか他の患者さんご家族と交流することは難しいかもしれません。ですが、このサマーキャンプでは、一度にさまざまなご家族と交流することができます。

ご家族との交流がきっかけで、サマーキャンプが終わった後も「今度は、家族だけでちょっと外出してみようか」など、新しいことにチャレンジできたというお話も伺います。サマーキャンプは、参加中はもちろん、ご家族が日常生活に戻られた後の“活力”のようなものにもつながっているのだと思います。実際に、「サマーキャンプに参加できたから、また1年頑張れる」というご家族からの声もありました。

本田さんの中で印象的だったサマーキャンプでの思い出について、教えてください。

サマーキャンプでご一緒した、あるご家族との思い出です。サマーキャンプでは、ホテルを貸し切っているので、大浴場でゆっくり入浴できるんですね。その大浴場で、あるご家族のお母さんと一緒になりました。

「普段の生活では、なかなか体験できないようなことができて、たくさんの思い出ができました。一番の思い出は、子どもがゆっくり湯船につかることができたことです」と、そのお母さんはうれしそうにおっしゃっていました。

その方のお子さんは、中学生の頃に突然病気を発症し、今では寝たきりの状況になってしまったのだそうです。お子さんは身長が高かったこともあり、おうちでお風呂に入るのも一苦労でした。だから、病気になってからは、湯船にゆっくりつかることが、ほとんどできなかったそうなんです。だけど、このサマーキャンプでは、大浴場でゆっくり湯船につかることができたと喜んでいました。また、そのお子さんは男の子だったので、「お父さんと一緒にお風呂に入れたことも本当に良かったです。それだけでも、サマーキャンプに参加したかいがありました」と、うれしそうに話してくださいました。

「お風呂に入る」ということは、私たちにとっては、ありふれた日常の一コマなのかもしれません。だけど、この患者さんご家族のように、そういった当たり前の日常さえも難しい状況の方々がいらっしゃいます。だから、普段体験できないような楽しいことはもちろん、こういったご家族の日常も大切にしたいという思いで、サマーキャンプを続けています。

新型コロナウイルスの影響もあると思いますが、サマーキャンプの開催状況はいかがですか?

毎年、全国7か所(岩手県、神奈川県、静岡県、愛知県、兵庫県、熊本県、沖縄県)で開催していたのですが、2020年は例年通りの内容では中止となり、オンラインで開催しました。

2021年は、夏頃にオンラインで開催できないか、検討を進めています。

「今できること」を。コロナ禍での新たな取り組みも

新型コロナウイルスの感染拡大は、活動にどのような影響を与えていますか?

対面での活動は中止や延期となるなど、大きな影響を受けていますね。現在、可能な限り、オンラインで対応できないか、検討を進めています。例えば、オンラインで遠隔操作可能なロボットを活用したコミュニケーション方法を検討しています。簡単な操作でロボットを動かすことができますので、病気で身体をうまく動かすことが難しい状況のお子さんでも安心して用いることができます。

また、医療的ケアが必要な患者さんの場合、コロナ禍では、以前よりもさらに外出が難しくなったと聞きます。そのため、患者さんやご家族に代わりロボットに外出してもらって、ロボットを通じて外の世界をリアルにお伝えするような内容も検討中です。思うように外出できない今だからこそ、患者さんに外の世界をお伝えするお手伝いをできたらと考えています。

ロボットを利用した取り組みを検討されているんですね。その他には、どんなことを検討されていますか?

トライアル段階ですが、最近、動画による美術館への外出体験を行いました。こちらは、ロボットではなく私たちが代わりに直接美術館へ伺って、館内の様子を撮影します。撮影した動画を、患者さんやご家族にご覧頂き、体験頂くというものです。

美術館側には、事情をご説明して許可を取ったうえで撮影しました。ただ館内の様子を撮影するのではなく、入館時にチケットを買ったり、体温測定をしてもらったりする所も動画におさめ(笑)、よりリアルに体感してもらえるように工夫しています。

このように、「今できること」を考えながら、これからも活動を模索していきます。

子どもたちが大人になった後の支援活動、課題も

活動を通じて感じている課題はありますか?

支援する立場からは、「子ども」から「大人」への移行時に課題があると感じています。

まず、制度面については、「小児慢性特定疾病」のうち「指定難病」でもある病気は約半数を下回るという課題があります。つまり、「小児慢性特定疾病」であるけど「指定難病」でない病気があるお子さんは、20歳の誕生日を迎えると※、それまで受けていた支援を継続して受けられなくなってしまうのです。

※小児慢性特定疾病の対象は、基本的に18歳未満の患者さんです。ただし、18歳を迎えた後も、引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者を含む、とされています。

もちろん、成人したからといって、患者さんの病気が治るわけではありません。しかし、支援が受けられなくなることで、例えば、医療費の助成が受けられなくなり生活が苦しくなるということも考えられます。

その他、診療科の移行の面での課題もあります。例えば、小児科に通院していた患者さんも年を重ねるにつれ、小児科では対応できないような病気の症状が現れることが考えられます。その場合、診療科の移行が必要となりますが、病院によってはまだまだスムーズに移行できないという状況もあるようです。

さまざまな課題があるのですね。国が動いて改善していくことが必要となるのでしょうか?

そうですね。こういった課題について、国も動こうとしており、また、私たちも会として提言するなど活動を続けています。すぐに大きく変えることは難しいかもしれませんが、当会としても、引き続き、働きかけを続けていきます。

ご家族へ「頑張りすぎず、時には頼ってみて」

患者さんを支えるご家族では、精神的に追い詰められてしまうケースもあると伺います。なるべくストレスを抱えずに生活していくために、大切な心掛けがあれば教えてください。

自分なりのリラックス方法を、いくつか見つけられるといいのではないでしょうか。例えば、「散歩する」「家族や友だちとおしゃべりする」といったことです。

どうしても頑張り過ぎてしまう、というご家族も多くいらっしゃると思います。だからこそ、時には誰かの手を借りたり、手を抜けるところは抜いたりして、無理しないでほしいですね。

希少疾患で患者数が少ない場合など、同じ患者さんご家族とつながることが難しい場合もあるかと思います。そういったケースで、ご家族が孤独を感じないように工夫できることがあれば、教えてください。

同じ病気でなくても、困りごとの内容が同じご家族もいらっしゃると思います。ですので、広く、病気や障害のあるお子さんを育てているご家族とつながったり、話をしたりすることで、分かちあえることもあるのではないでしょうか。

自分の場合も、病院で知り合ったお母さん方とのつながりに励まされることが多く、恵まれていたなと思います。同じ病気ではなかったですが、病気のある子どもを育てるお母さん同士、心の支えになっていたのでしょうね。こんな風につながりを持つことで、孤独を感じにくくなるのではないでしょうか。

当会では、サマーキャンプをはじめ、さまざまな病気を抱えるご家族同士の交流の場を設けています。興味を持ってくださった方は、ぜひ一度ご参加頂けたらと思います。

最後に、難病患者さんやそのご家族、その他、患者さんたちを支える方々へのメッセージをお願いします。

私は、患者さんやそのご家族、支える方々と、ゆるやかに、しなやかに、つながることが大切だと感じています。サポートが必要な時は密に、そうでない時は、ほどよい距離感でいられる関係が理想ですね。例えば、困った時、疲れた時など「ちょっと誰かと話したいな」と思ったら、気軽に声を掛けられるような距離感が良いのではないでしょうか。そういったつながりを多く持っていると、安心ですね。ぜひ、当会もその中の1つとしてつながって頂けたらと思いますし、私自身、多くの方々とつながることができたらうれしく思います。

また、難病や障害がある方、そのご家族と普段関わりがないという方には、ぜひ難病患者さんやそのご家族のことを知って頂けたらと思います。

当会でも、引き続き、難病のお子さんやご家族のサポートや啓発活動を行っていきます。ぜひ、お気軽にご連絡ください。

新型コロナウイルスの影響もあり、依然として、対面での交流イベントの開催が難しい今。難病のこども支援全国ネットワークは、オンラインやロボットなどを利用した新しい取り組みを検討し、「今できること」を模索しています。今こそ、ご家族の立場に寄り添った支援が大切なのだという、本田さんたちの強い想いが伝わってきました。

また、「困った時、疲れた時、気軽に声を掛けられるような距離感のつながりが多くあると安心」と話してくださった本田さん。難病のこども支援全国ネットワークも、そういったつながりの1つとして、利用してみてはいかがでしょうか?(遺伝性疾患プラス編集部)