どのような病気?

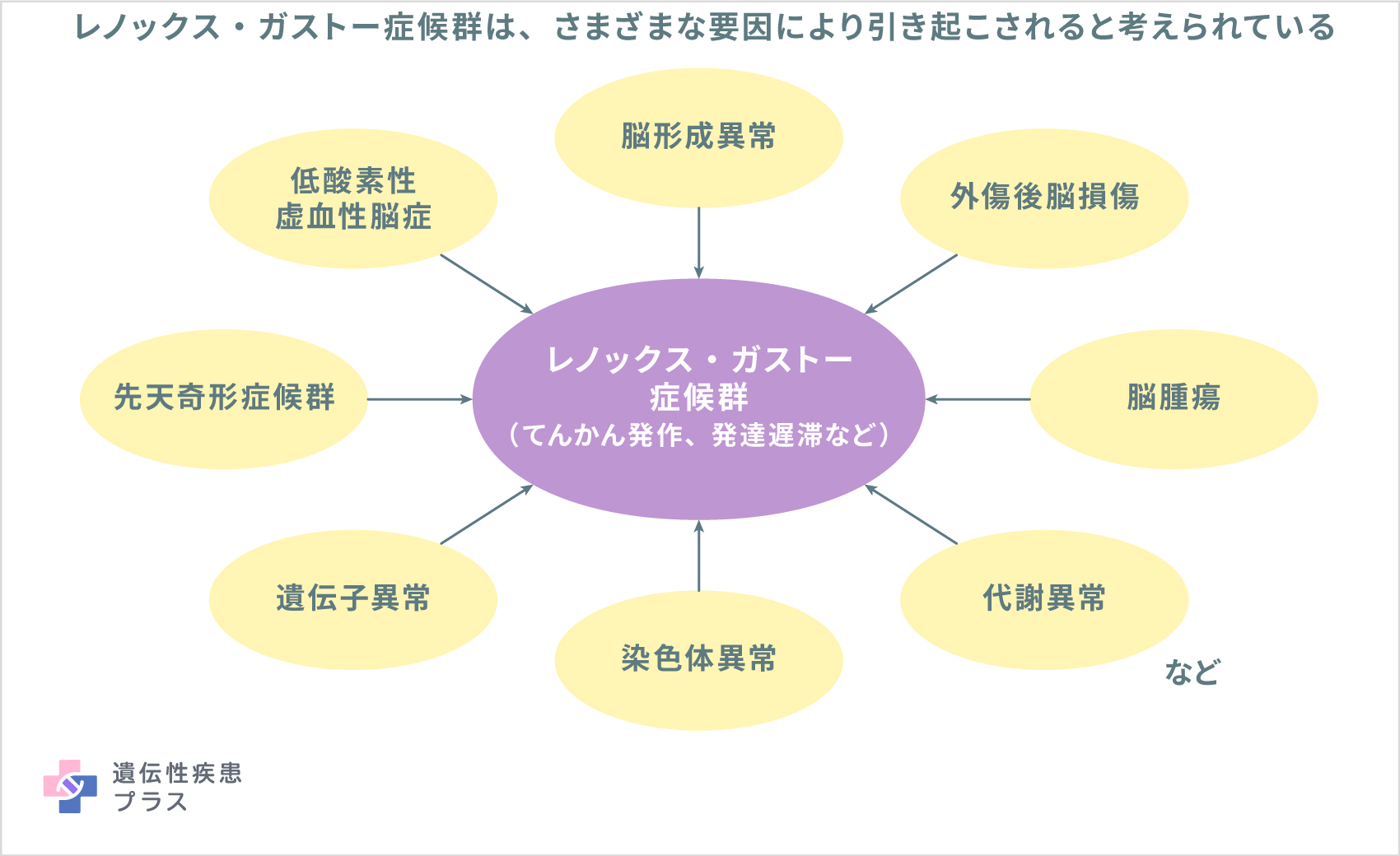

レノックス・ガストー症候群は、染色体の異常や遺伝子の変異のほか、脳損傷や脳の血流障害など、さまざまな要因から引き起こされる疾患です。この記事では、一部に遺伝的要因が含まれる疾患としてレノックス・ガストー症候群を取り扱います。

レノックス・ガストー症候群は、複数のタイプのてんかん発作、発達遅滞、特徴的な脳波のパターン、知的障害などがみられる疾患で、てんかん発作は難治性です。脳の形成異常、新生児仮死(出生時の低酸素状態による虚血性脳症)による脳障害、発達遅滞、などの原因が推定される場合を症候性レノックス・ガストー症候群、原因が推定されない場合を潜因性レノックス・ガストー症候群と呼び、症候性が70~75%、潜因性が25~30%とされています。成人になるとてんかん発作の回数は小児期と比べると減少しますが、発作自体は残ることがほとんどです。

レノックス・ガストー症候群では強直発作、強直間代発作、脱力発作、欠神発作、ミオクロニー発作などの複数のてんかん発作がみられます。強直発作は筋肉が制御できずに硬直する発作です。強直間代発作は、全身のけいれんと強直が数秒から数十秒続き(強直期)、その後、手足を一定のリズムでガクガクさせるけいれん(間代期)がみられます。脱力発作は突発的な筋緊張低下による脱力が生じる発作です。欠神発作は、ごく短時間の部分的または完全な意識消失を生じるものです。ミオクロニー発作は手足や全身がびくっとけいれんする発作です。

レノックス・ガストー症候群で見られる症状 |

|---|

高頻度にみられる症状 脳症、知的障害 |

よく見られる症状 脳幹形態異常、攻撃的行動、脱力発作、非定型欠神発作、自閉症的行動、行動異常、強直間代発作、転倒、全般強直発作、活動過剰、精神機能低下、ミオクローヌス(自分の意思と関係なく不随意運動がおこること)、人格障害 |

しばしばみられる症状 焦点起始発作(大脳の片側の一部から始まる発作)、全般ミオクロニー発作(両側性の体の一部がびくっと動く発作) |

レノックス・ガストー症候群の発症頻度は50~100万人に1人と推定され、小児のてんかん患者さんの3~4%を占めると言われています。理由はわかっていませんが、性別では女性と比較して男性が多いとされています。国内の患者数は不明ですが、岡山県の小児てんかんの調査と2010年の国勢調査から推定された有病率をもとに、60歳未満の患者さんが約2,500人、20歳未満の患者さんは約650人と推定されています。

何の遺伝子が原因となるの?

レノックス・ガストー症候群の原因としては、脳形成異常、低酸素性虚血性脳症、外傷後脳損傷、脳腫瘍、代謝異常、染色体異常、先天奇形症候群、遺伝子異常などが関与すると考えられています。しかし、これらの要因がどのようにレノックス・ガストー症候群の発症に関与するのかは十分にわかっていません。遺伝的素因の関与については、レノックス・ガストー症候群の中に、GABRB3、ALG13、SCN8A、STXBP1、DNM1、FOXG1、CHD2の遺伝子変異を有する症例が報告されています。これらの遺伝子は脳の神経細胞の機能に関与すると考えられていますが、具体的なレノックス・ガストー症候群の発症との関連性についてはよくわかっていません。

ほとんどの患者さんにはレノックス・ガストー症候群の家族歴はなく、遺伝子の変異が関与する場合には多くは新規の変異であると考えられています。しかし、レノックス・ガストー症候群の患者さんの3~30%には何らかのてんかんの家族歴があり、遺伝的要因がレノックス・ガストー症候群の一部の症例に関与している可能性があります。

どのように診断されるの?

難病情報センターでは、レノックス・ガストー症候群について以下の診断基準が示されています。

Definite(確定):Aの3項目+Bの3項目+Cの1を満たす場合に、レノックス・ガストー症候群と確定診断します。

Probable(可能性が高い):Aの3項目+Bのうち2項目以上+Cの1を満たし、Dの鑑別すべき疾患が除外される場合にレノックス・ガストー症候群の可能性が高いと診断します。

Possible(可能性がある):Aの3項目+Bのうち1項目以上+Cの1を満たし、Dの鑑別すべき疾患が除外される場合に、レノックス・ガストー症候群の可能性があると診断します。

A.症状

1.発症時期は小児期(主に8歳未満で3~5歳が最多)

2.複数のてんかん発作型を有する

3.精神発達遅滞を合併する

B.発作症状

1.強直発作を有する

2.非定型欠神発作を有する、または有していた

3.脱力発作を有する、または有していた

C.検査所見

1.脳波:睡眠中の速律動(全般性・両側対称性の10~20Hzの速波律動)と全般性遅棘徐波(2~5Hzの棘徐波・鋭徐波)を認める

※速律動(そくりつどう)は脳波のパターンが速い周期で変動する状態、遅棘徐波(ちきょくじょは)は遅い周期で脳波が変動し、スパイク(棘状の波)と徐波が交互に出現する状態

2.血液・生化学的検査所見・画像検査所見・病理所見は特異的なものはない

D.鑑別すべき疾患

ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん、非定型良性焦点てんかん、徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症、ドラベ症候群

どのような治療が行われるの?

レノックス・ガストー症候群は複数のてんかん発作があり、かつ難治性であることから、さまざまな抗てんかん薬が併用されます。抗てんかん薬であるバルプロ酸、ラモトリギン、チピラマート、ルフィナミドなどのほか、抗けいれん作用があるベンゾジアゼピン系薬剤、ステロイドホルモンの分泌を促進する副腎皮質刺激ホルモンなどが用いられます。また、てんかん予防に向けてケトン食療法が有効な場合もあるとされています。抗てんかん薬が無効な場合には脳梁離断術も選択肢となります。脳梁は左右の大脳半球をつなぐ繊維の束で、脳梁を離断することにより大脳の一方で生じたてんかん性の興奮が両側に拡がらなくなることで、発作が抑制されると考えられています。脳梁離断術は根治手術ではなく、発作を緩和する外科的治療になります。

日常生活では、一般的なてんかんと同様に規則正しい生活、適切な服薬、睡眠を十分にとることが重要です。発作による転倒のリスクがある場合にはヘッドギアを装着して頭部を保護することも有用です。

どこで検査や治療が受けられるの?

日本でレノックス・ガストー症候群の診療を行っていることを公開している、主な施設は以下です。

※このほか、診療している医療機関がございましたら、お問合せフォームからご連絡頂けますと幸いです。

患者会について

参考サイト

- 難病情報センター

- 小児慢性特定疾病情報センター レノックス・ガストー(Lennox-Gastaut)症候群

- MedlinePlus

- Genetic and Rare Diseases Information Center