どのような病気?

OTULIN関連自己炎症症候群は全身に異常な炎症が生じる疾患です。「炎症」は、細菌などの侵入に対する生体の反応です。しかしOTULIN関連自己炎症症候群で起こる「制御できない炎症」は、消化管、関節、皮膚などのさまざまな臓器や組織を障害します。OTULIN関連自己炎症症候群は自己炎症性疾患とよばれる疾患のひとつです。OTULIN関連自己炎症症候群では生後、数週間から反復性の(繰り返す)発熱、下痢、痛み、関節腫脹、発疹などがみられます。発疹は皮下の脂肪層の炎症によるもので、痛みを伴います。OTULIN関連自己炎症症候群では脂肪組織の分布の異常を生じる脂肪萎縮症を合併することがあります。脂肪萎縮症は体の脂肪組織が全身的または部分的に欠落する疾患で、発育障害を伴います。OTULIN関連自己炎症症候群では炎症による臓器や組織の障害は未治療の場合には生命に危険が生じます。

OTULIN関連自己炎症症候群は患者さんが少なく、その症状についても十分には集積されていませんが、これまでに報告されたものとしては、発達障害、関節腫脹、脂肪萎縮症、下痢、発疹、発熱、膿疱、脂肪織炎、好中球性皮膚炎、紅斑性発疹、皮膚結節、関節痛、発達遅滞、結節性脂肪織炎などがあります。

OTULIN関連自己炎症症候群の有病率はまだよくわかっていません。文献的には、世界でこれまでに少なくとも4症例が報告されています。

何の遺伝子が原因となるの?

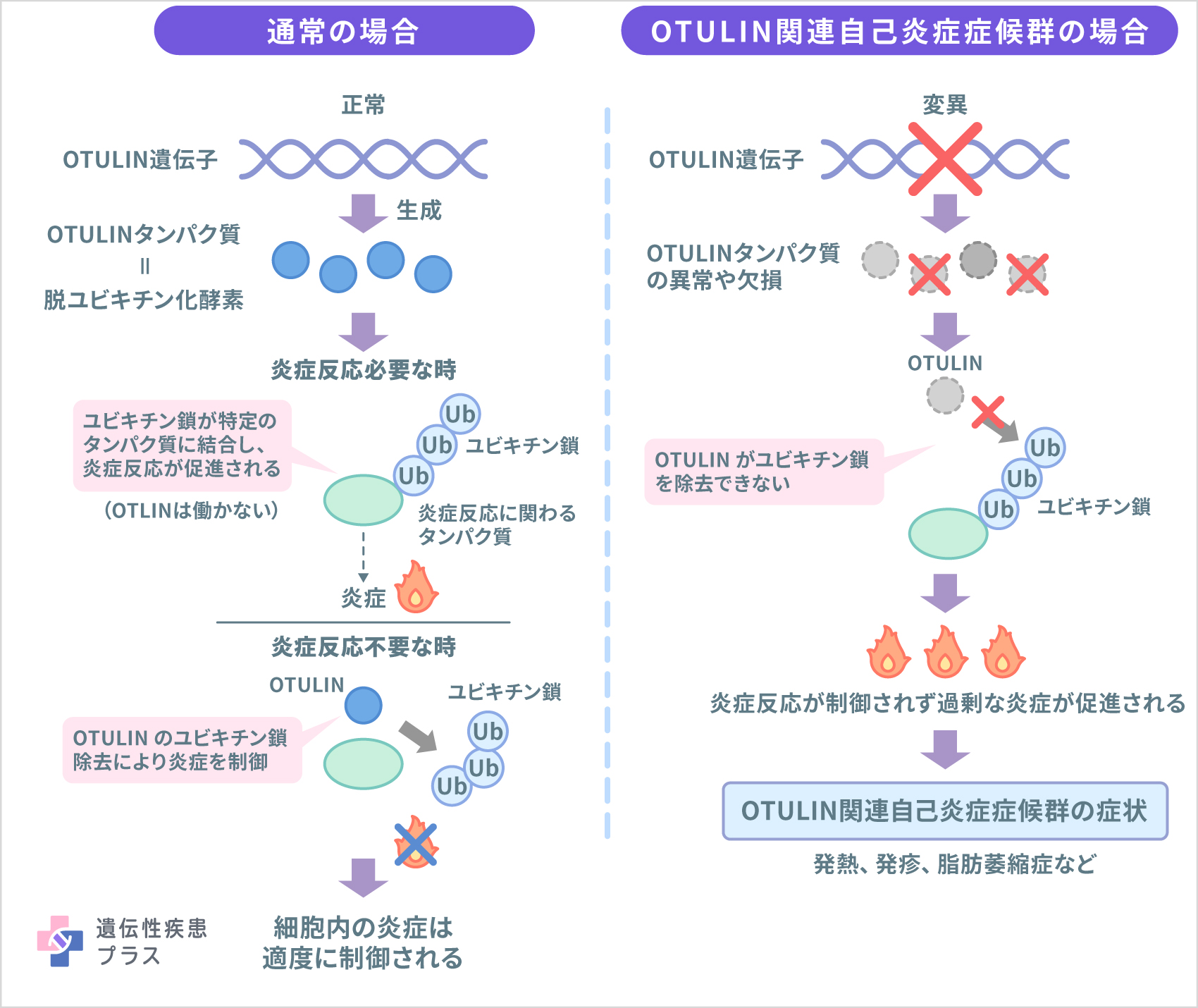

OTULIN関連自己炎症症候群の原因はOTULIN遺伝子の変異によると考えられています。ユビキチンと呼ばれる分子が鎖状につながった「ユビキチン鎖」が特定のタンパク質に結合することで炎症反応が促進されます。OTULIN遺伝子によって産生されるタンパク質は、ユビキチン鎖を除去することで炎症を制御します。OTULIN遺伝子の変異によって、ユビキチン鎖を除去する機能が低下して炎症反応が促進されることで、発熱、下痢、などのOTULIN関連自己炎症症候群の症状が発現すると考えられています。

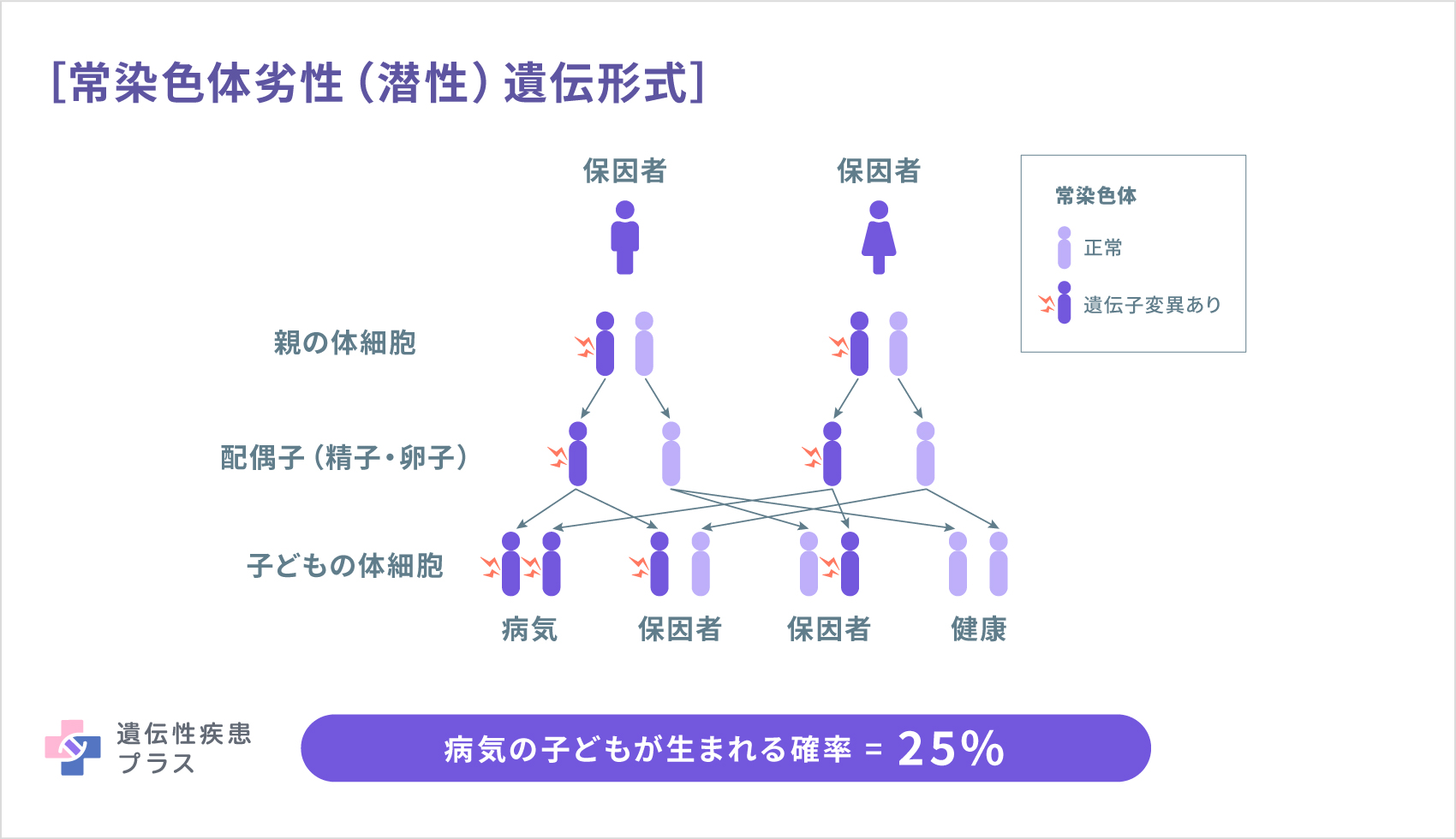

OTULIN関連自己炎症症候群は常染色体劣性(潜性)遺伝形式で遺伝するとされています。両親がともにOTULIN遺伝子の片方に変異を持つ(保因者)場合、子どもは4分の1の確率でOTULIN関連自己炎症症候群を発症します。また、2分の1の確率で保因者となり、4分の1の確率でこの遺伝子の変異を持たずに生まれます。

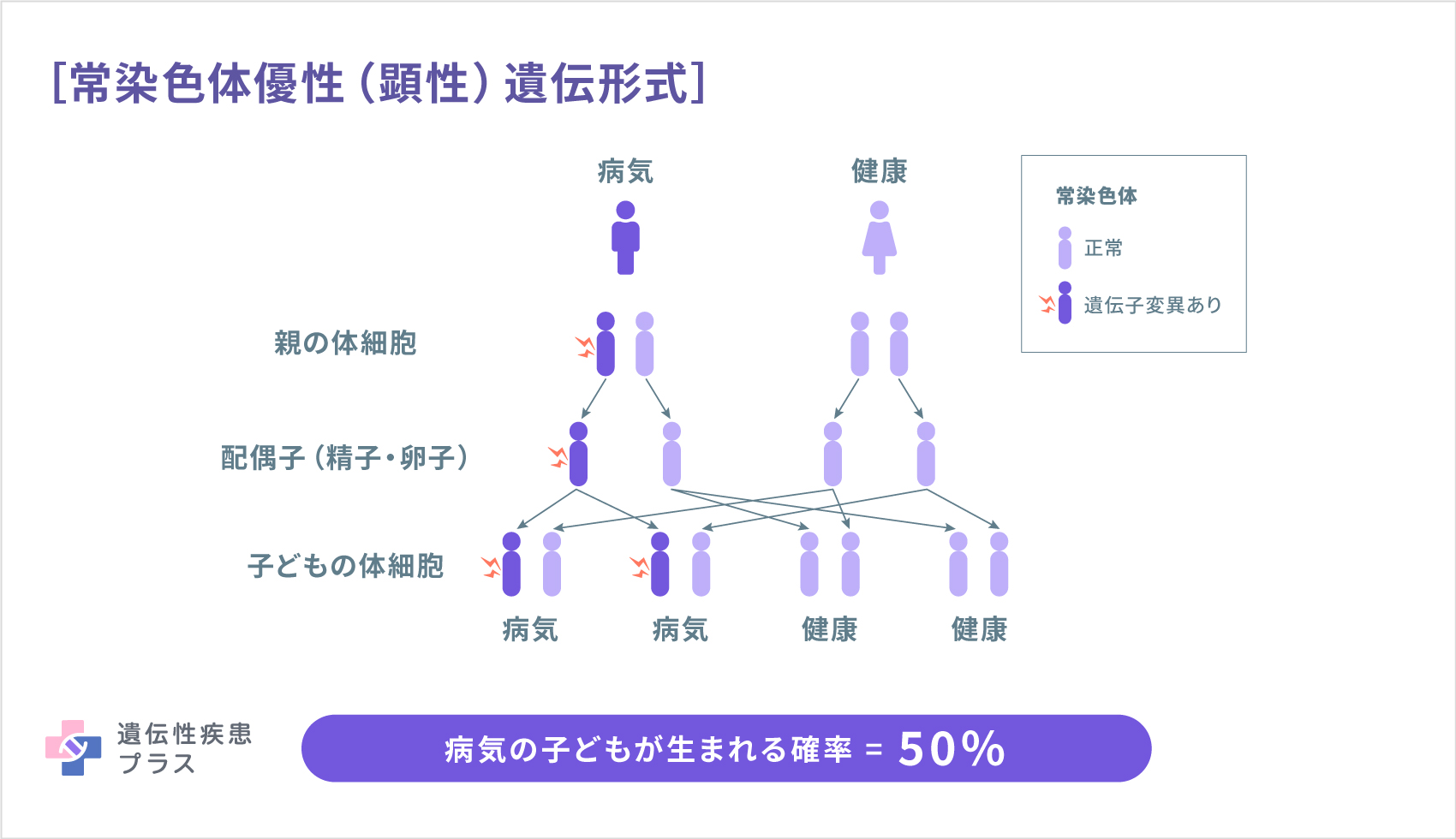

また、日本の研究グループが2024年にOTULIN関連自己炎症症候群が常染色体優性(顕性)遺伝形式で遺伝することを報告しており、国内で本症に関する研究が進められています。常染色体優性(顕性)遺伝形式では、両親のどちらかがOTULIN関連自己炎症症候群である場合、子どもは50%の確率で発症します。

どのように診断されるの?

OTULIN関連自己炎症症候群はまだ確立された診断基準はありません。

厚生労働省の難治性疾患政策研究事業の研究グループは、この病気の診断について、発熱とCRP・血清アミロイドAなどの炎症タンパク質の持続的な高値、好中球性皮膚炎から疑い、OTULIN遺伝子の検査を進めると同時に、免疫不全症・感染症など類似の臨床所見・検査所見を呈する疾患を鑑別することが重要であると報告し、以下の診断フローを作成しています。

必須項目

・新生児期/乳児期からの発熱とCRP・血清アミロイドAなど炎症タンパク質の持続的な高値

・非感染性好中球性皮膚炎(結節・紅斑・膿疱など)

参考項目

・成長発達遅滞

・リポジストロフィー

ただし、感染性・免疫不全症・悪性腫瘍・自己免疫疾患・他の自己炎症性疾患など、その他の炎症の鑑別を十分に行うこと

これらの項目が認められた場合にOTULIN遺伝子検査を行い、両アリルに疾患関連変異(疾患との関連性が確定された変異)があると確認された場合に確定診断となる。両アリルに疾患関連変異が認められない場合には専門施設での解析に進む。

どのような治療が行われるの?

OTULIN関連自己炎症症候群にはまだ確立された治療方針はありません。文献的に報告されている症例の治療には以下のような薬剤が用いられています:抗炎症作用を持つステロイド剤のプレドニゾロン、炎症反応を誘導するサイトカインであるIL-1βの阻害剤であるインフリキシマブ、同様に炎症反応を誘導するサイトカインであるTNF-αの阻害剤であるインフリキシマブおよびエタネルセプト、免疫抑制作用を持つメトトレキサート。

どこで検査や治療が受けられるの?

日本でOTULIN関連自己炎症症候群の診療を行っていることを公開している、主な施設は以下です。

※このほか、診療している医療機関がございましたら、お問合せフォームからご連絡頂けますと幸いです。

患者会について

難病の患者さん・ご家族、支えるさまざまな立場の方々とのネットワークづくりを行っている団体は、以下です。