手足・呼吸に必要な筋肉が少しずつ痩せていく指定難病

株式会社ケイファーマは6月12日、一般社団法人日本ALS協会との特別対談企画「6月21日「世界ALSデー」に訴える「ALS治療の最先端 その課題とこれから」」を開催しました。同企画では、同社代表取締役社長の福島弘明さん、同社取締役CSOで慶應義塾大学医学部生理学教室教授の岡野栄之先生、同社取締役CFOの松本真佐人さん、一般社団法人日本ALS協会会長の恩田聖敬さん、副会長の伊藤道哉さん、理事の前田理恵さんが出席されました。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、運動ニューロンが選択的に変性・消失していく進行性の病気です。運動ニューロンが障害を受けることで、手足・のど・舌の筋肉や、呼吸に必要な筋肉が少しずつ痩せ、力がなくなっていきます。なお、厚生労働省の指定難病対象疾病の一つです。多くのALSでは発病の原因がわかっていませんが、遺伝子変異との関連が考えられています。ALS全体の約5%は「家族性ALS」と呼ばれ、原因となる遺伝子変異が判明しているものもあります。家族性ALS以外の多くは、孤発性ALSです。

ALS症状進行に伴う当事者・ご家族の負担、少しでも軽減できるように

対談では、ご遺族である伊藤さんがALSの当事者やご家族を取り巻く環境の現状、日本ALS協会の活動などについてお話ししました。まず、日本ALS協会の会員さん(患者さん・ご家族)対象のアンケート調査(2017・2018年に実施)の結果を紹介。回答者のうち65%がALSの重症度分類「5」(最も重症)の方で、人工呼吸器の装着割合は59%(TPPV(気管切開を介して行う人工呼吸管理)48%、NPPV(マスクを用いた非侵襲的陽圧換気法)11%)でした。調査の結果、患者さんの療養場所として「自宅」が最多の79%。次いで、「入院」14%、「施設」4%、「その他」3%となりました。この結果から、ご家族が当事者の介護の負担を一部担っている現状がうかがえます。重度訪問介護利用などによる、ご家族の負担軽減が期待されます。重度訪問介護とは、常に介護を必要とする重度の障害がある方を対象とした国の福祉サービスです。ヘルパーが当事者のご自宅を訪問し、必要な介護を行います。同サービスの利用には一定の条件を満たす必要があり、当事者の状況によっては、24時間介護を受けることも可能に。一方で、支援を受けられる時間などは自治体の判断によるところもあり、課題は残されているのが現状です。

また、ALSの症状進行に伴い、当事者の意思を読み取ることも大切です。テクノロジーの進歩とともに、口文字盤などによる当事者コミュニケーションが可能な人材の育成も必要です。こういった必要な支援が当事者へ行き届くように、同会も活動を進めているところだそうです。

伊藤さんは「行政や社会全体にどのようなことを求めますか?」という質問に対して、「ALSをはじめとした日本の難病患者さんの療養環境は、世界でも類を見ないほど整っています。それは、ALS患者の呼吸器装着率の高さにも現れていると感じており、まずは感謝を申し上げたいです」と回答しました。一方で、現在、ALSを根本的に直す治療はありません。そのため、現在は症状の進行を遅らせる薬によって治療が行われており、新しい治療法の開発が課題となっています。そういった状況も踏まえて、「治療薬開発における日本国内での開発促進や新薬承認までの期間短縮にも期待します」として、お話を締めくくりました。

ALS患者さん29例対象P1/2a試験、iPS細胞による薬剤効果予測にも成功

次に、同社取締役CSO/慶應義塾大学の岡野先生の研究グループを中心に開発中の薬剤ピニロール塩酸塩(以下、ロピニロール)についてお話がありました。

ロピニロールは、ドーパミン(ドパミン)という物質と同じように、体を動かす指令に関わる信号を刺激する物質です。脳内でドーパミンが不足するパーキンソン病の治療薬として、すでに世界で広く使用されています。研究グループは先行研究により、ALS病態の改善が期待できる候補化合物としてロピニロールを同定しました。また、全治験参加患者さんよりiPS細胞を作製し、ロピニロールを患者さん分化細胞に投与することで、薬剤の効果予測を行うことに成功しました。さらに、同剤が神経細胞内のコレステロール合成を制御することによって抗ALS作用を発揮していることを見出しています。

同剤は、ALS患者さん対象の医師主導治験(ROPALS試験、第1/2a相臨床試験)により、安全性と有効性が明らかになっています。ROPALS試験ではALS患者さん29例が登録され、最終的に患者さん13人にロピニロール、患者さん7人にプラセボの内服投与が行われました。全ての患者さんが、最大用量(16mg)を内服することができ、有害事象による内服中止はありませんでした。

筋力低下などを抑制、呼吸状態が悪くなるまでの期間を延長

同治験では、前半の6か月間はロピニロールとプラセボをそれぞれのグループで内服し、後半の6か月間は患者さん全員がロピニロールを内服。ALSに対する薬の効果については、12か月の全試験期間を対象とした場合、ALS症状の重さを表す一般的な指標「ALSFRS-Rスコア(48点満点)」で、二重盲検期(前半の6か月間)にロピニロールの投与を受けた群(ロピニロール群)では5.9±4.1ポイントの低下だったのに対し、二重盲検期プラセボ投与群(プラセボ群)では15.6±8.8ポイントの低下であり、より大きな機能低下を認めました。

また、ALSFRS-Rスコアを異なる側面から評価するCAFSスコアや、活動量などの項目も採用して検討。その結果、ロピニロール群では、前半の6か月間で、複数の筋肉における筋力低下や活動量の低下が有意に抑制されることがわかりました。CAFSスコアでも、全試験期間を対象とした場合、ロピニロール群において、有意に良好な結果を示しました。呼吸状態が悪くなるまでの期間についても、ロピニロール群で有意に延長されました。

病気進行を約7か月遅らせる可能性

その他、死亡または一定の病気の進行までの期間を生存期間として検討した結果、生存期間の中央値は,ロピニロール群50.3(95%CI下限:8.4)週,プラセボ群22.4(95%CI下限:4.3)週でした。計1年の試験期間中、ロピニロール群では、プラセボ群と比較して病気の進行を27.9週間(約7か月)遅らせる可能性があることがわかりました(p=0.008)。

これらの結果を受け、同社はアルフレッサ ファーマ株式会社とともに国内での第3相治験の準備を進めているとのこと。大規模・複数施設での実施を計画しているそうです。

岡野先生は、ALSの他の治療薬開発の状況なども解説され、日本における「ドラッグロス」に触れました。日本国内の企業が、新しい薬を開発すること、産学連携で実践していくことの大切さを述べました。

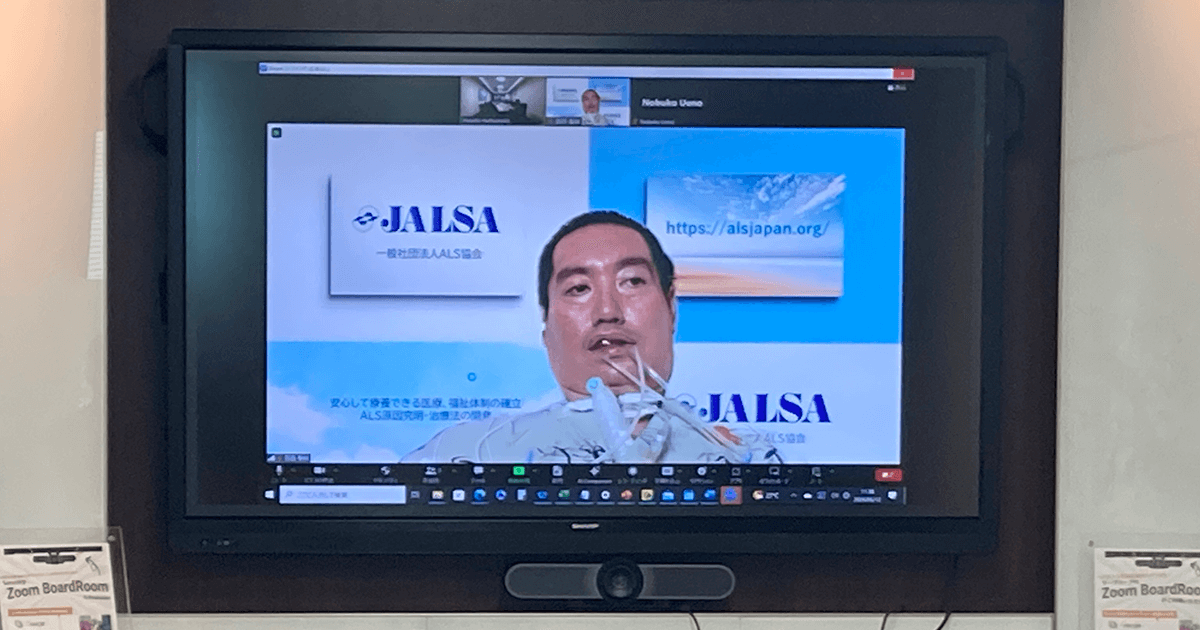

日本ALS協会・恩田会長のメッセージ

日本ALS協会会長であり、ALSの当事者でもある恩田さんはオンラインで参加。気管切開をして人工呼吸器を装着していることから、伊藤さんが文章を代読したり、チャット入力をしたりして、お話をしました。

ALSの当事者が広く社会一般の方々に知ってほしいことについて、「病気が進行すると、動けない、喋れない、食べられない、呼吸が出来ない、状態になります。ALSの先人と医療の進歩はさまざまな方法でこの四重苦を克服してきました。私もそのおかげで生きています。裏を返せばこの四重苦以外はみなさんと何も変わりません。それを知ってほしいです。最近はテクノロジーの進化も克服の後押しをしてくれています。ALSを含めて障害者から就学と就労の機会を奪わなければアカデミアでもビジネスでも物凄い障害者イノベーターが生まれると確信します」と述べました。

また、参加者に向けて「より多くの方にALSの現在地を知って頂き、是非仲間になって頂きたいです。ALSは確かに過酷な病気です。けれども我々はかわいそうな存在ではありません。我々はALS以前に1人の人間です。そんな当たり前の事実も知ってもらいたいです」とメッセージを寄せました。

6月21日は「世界ALSデー」。ALSという疾患を知っていただくことはもちろん、実際にALSと向き合う当事者やご家族の声を知っていただく機会になればと思います。(遺伝性疾患プラス編集部)