運動ニューロンが選択的に変性・消失していくことで、筋肉がだんだん痩せて力がなくなっていく病気「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」。国の指定難病対象疾病です。現在、多くのALSにおいて発病の原因は不明ですが、一部、原因となる遺伝子変異がわかっているものや、家族内に発症者が何人か見られるため遺伝子変異との関連が考えられているものもあります。これらは「家族性ALS」と呼ばれ、ALS全体の約5%を占めます。

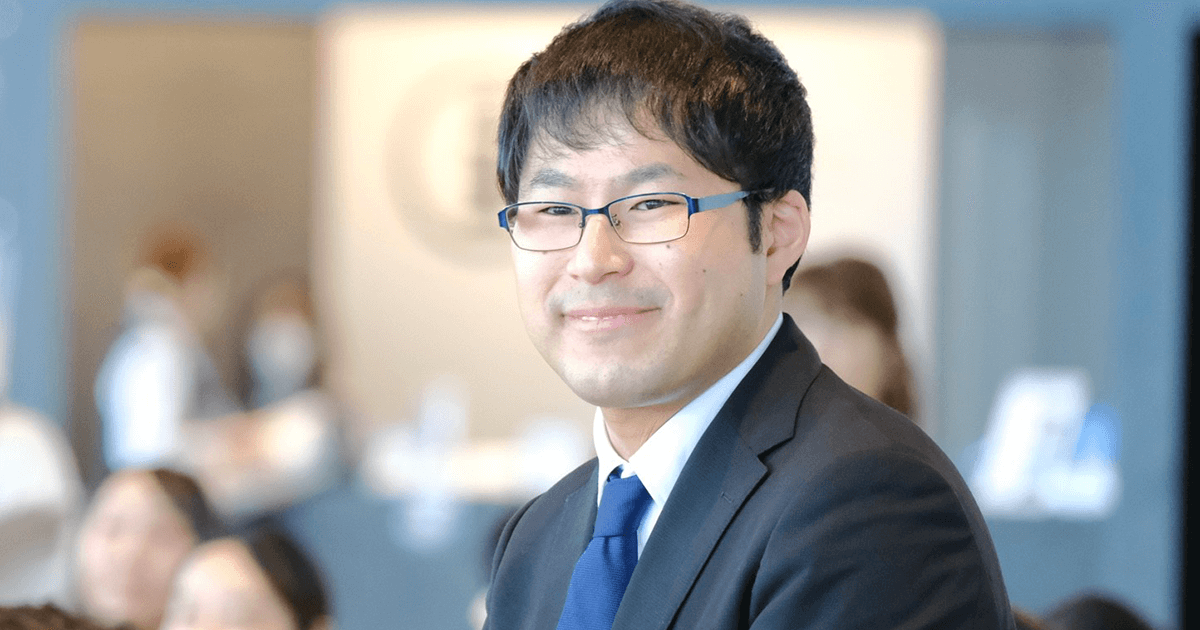

今回お話を伺ったのは、家族性ALSの一つである、スーパーオキシドジスムターゼ1遺伝子変異によるALS(SOD1-ALS)と診断を受けている、竹永亮太さんです。幼少の頃から、ご祖父様とお母様などご家族がALSの発症を経験。ご自身が小学校教諭として働き始める年に、SOD1遺伝子変異に関わる遺伝学的検査を受け、確定診断につながりました。現在、少しずつ症状が進行しており、最近では手すりなしで階段をのぼることが難しい状況です。

竹永さんは、まだ確定診断を受けていなかった高校生時代に、ALSへの不安から数か月不登校を経験しました。この頃のある経験が、教師を目指すきっかけにつながったそうです。また、パートナーとの入籍前に遺伝学的検査の結果が明らかになったことで、結婚への葛藤もあったとのこと。現在は、小学校教諭として、また、合唱部の顧問としても活躍されながら、ALSに関わる発信も行っています。今回は、主に「仕事」と「パートナー」との向き合い方を中心に、お話を伺いました。

ALSへの絶望が大きくなった高校生時代、教員を目指す契機に

ご家族のALSの状況について教えていただけますか?

僕の場合は、幼い頃からすでに祖父がALSによる闘病中で、家族で介護していました。そのような中、僕が小学2年生の頃に母がALSだとわかりました。そのため、幼少期から「恐らく、この病気は遺伝性なのだろう」と感じており、「自分もALSかもしれない」という漠然とした不安を抱えて生きてきました。

祖父は、僕が中学生の頃に亡くなりました。同じ時期に、母も、日常生活の中でできることがだんだんと少なくなっていき、また、親族の一人がALSを発症しました。遺伝性の病気の怖さを最も目の当たりにしていたのが、この頃だったと思います。高校生になると、インターネットでさまざまな情報が入ってくるようになり、より不安な気持ちが増していきました。

ALSに対する不安が増す中で、どのような高校生活を送られたのですか?

高校生の頃は、ALSに対する不安の影響が顕著に表れていました。当時は「いつか自分もALSを発症するかもしれないのに、今一生懸命に頑張ったって意味ないじゃん」と、全てに対して投げやりに考えていました。不安な気持ちが大きくなり、数か月学校へ行かなくなった時期もあります。この時期に自分の中で、将来に対する絶望がどんどん大きくなっていきました。

そんな中で、中学校の頃の先生が僕の状況を知り、家に通ってくれるようになったのです。僕は、きっと先生から「高校へ行きなさい」と言われるのだろうと思って身構えていました。しかし、先生は一言もそのようなことを言わず、ただ、ひたすら僕に会うために家に通い続けてくれました。僕は、それがうれしかったんですね。「いつか、自分もこの先生みたいになりたい」と思ったことがきっかけで、教員を目指すことを決めました。そして、少しずつ「頑張ってみよう」と思えるようになり、再び高校へ通えるようになりました。

パートナーと入籍を考えていたとき、遺伝学的検査の結果が明らかに

「遺伝学的検査を受ける」と決断された経緯について、教えてください。

高校を卒業し、大学や大学院への進学を経て、少しずつ考え方が変わっていきました。これから就職するというとき、自分が病気に関わる遺伝子の変化を持っているかを知ることは大事なことだと考えたんです。そのため、遺伝学的検査を受けることを決めました。もしALSの原因となる遺伝子の変化を持っているとわかった場合は、自由に体を動かせる時間を大切に使えるのではないかと考えたからです。そして、年の月日を経て検査結果が判明しました。

その2年間、どのようなお気持ちで結果を待ちましたか?

当初、2か月ほどで結果が戻ってくると説明を受けていたんです。しかし、何かの手違いがあったようで、結果が明らかになるまで2年かかりました。その間、特に自分から病院へ確認はしていませんでした。理由は、ALSの治療法がなかったためです。早くわかったからといって、状況が大きく変わるものではないと考え、ゆっくりと待っていました。また、社会人としての生活がスタートしたことでバタバタしていたこともあり、すっかり優先順位が下がっていたという状況もあります。遺伝学的検査の結果が明らかになったときもまだ、症状は現れていませんでした。ただ、検査結果が判明したときがちょうど、パートナー(現在の竹永さんの奥様)と「2か月後に入籍しよう」と話していたときだったんです。そのため、結果を踏まえて改めて話し合いをしました。

当時のお気持ちについて、教えていただけますか?

僕は祖父や母の姿をずっとそばで見てきたので、ALSの当事者家族側の大変さも身をもって理解しています。その大変な状況がほぼ決まっている状態で「結婚しよう」と伝えるのには、葛藤がありました。彼女には、新しいパートナーを見つけてやり直す時間があると思ったので、なおさらです。家族のALSについては以前から彼女に話していたのですが、遺伝学的検査の結果を踏まえて「もし今回の結婚の話がなくなったとしても、誰も悪くないからね。自分が納得できる選択をして欲しい」と伝えました。そして、「そんなこと関係ない。私はそばで支えるよ」と言ってくれたのが今の妻です。また、妻の両親も「ALSだとわかったのなら、なおさら、そばにいてあげないとね」と応援してくれました。家族には、本当に感謝の思いでいっぱいです。

恐怖はあったが、パートナーに全てを包み隠さずに話して良かった

――パートナーとの結婚や妊娠・出産を考えるときに、「病気のことをどのように伝えていいかわからない」と悩んでいる読者の方も多いように感じています。

これは、難しい問題ですよね。入籍を決めたときの僕たちの場合、子どものことは特に考えておらず、「ALSを発症した場合、僕の生活をどうするか?」ということを中心に話していました。最近になって、子どものことを二人で話すようになってきました。こういう話を気軽にできるのも、最初に妻ととことん話し合ったからこそです。僕の場合は、全てを包み隠さずに話していて良かったと思います。

一方で、全てを伝えることで「彼女と離ればなれになるかもしれない」という不安や恐怖もありました。でも、僕の場合は「相手にも知る権利があるから」と考え、伝えました。最初に妻と話していたからこそ、僕の症状が現れ始めたときに「よし!一緒に乗り越えよう!」と、病気と向き合う良いスタートが切れたのだろうと思います。今は、病気に対して一緒に立ち向かってくれる同志のような存在でもあります。だから、僕の場合は、全て伝えて本当に良かったと思っています。

同じALSのお母様の、明るく元気な姿に勇気をもらう

実際に症状を最初に感じられたのは、どのような症状でしたか?

最初に症状がはっきり出始めたのは、3年前ほど前の2022年頃です。僕自身「歩きにくいな」と思うことが増え、家族からも「歩き方がいつもと違うかな?」と指摘されるようになり、症状が現れてきたのだと実感しました。

遺伝学的検査の結果は出ていたので、「いつか症状が現れるだろう」と心の準備はしていました。そのため、焦りや不安を感じる暇がないほどに、仕事など目の前のことに真剣に取り組んでいました。生活にすぐ大きな支障が出るという状況ではなかったので、それよりも、日々の生活を大切にしたいという気持ちが大きかったのだと思います。

ご家族の闘病を幼少の頃から近くで見ていたことは、ご自身の病気との向き合い方にどのような影響を与えましたか?

「病気とともに生きる姿勢」を教えてもらったように感じています。僕の記憶の中の祖父は、ずっと床に座りっぱなしで自分一人では動けない状態です。そして、僕が物心ついた時期の母は、だんだん日常生活の中でできなくなることが増えていきました。僕が高校生くらいの頃は、特に、受け入れられずに苦しんでいる母の姿が印象的でした。その後、僕が大学生になると、母は少しずつALSと向き合えるようになりました。そして、日々を楽しんで、時に幸せそうに生活している姿を見せてくれるようになりました。今、家族で一番元気なのは母なのではないか、というくらい、明るくて元気な母なんです。そういった変化を見せてもらったことは、自分にとって大きな影響を与えてくれたと思います。

「母は、自分にとって大きな影響を与えてくれた」と、竹永さん

今、まさに自分もできることが少なくなってきている時期です。階段は手すりがないと上れなくなってきましたし、歩いているとよく転んだりして立ち上がれなくなったりもします。でも、その先にもっと病気が進行した母が楽しそうに生活しているのを見ると、励みになります。母の姿を見て、もちろん不安が全くないわけではありません。でも、母の生きる姿勢は僕の目標になっています。

お母様の生き方は、ご自身がALSに関わる発信をされていることに関係していますか?

そうですね。母の影響もあると思います。「病気が大変だけど、こんなに元気に生きている」と発信することで、他の誰かに「自分も何かできるかもしれない」と考えるきっかけになってくれたらうれしいなと考え発信しています。実際に、SNS経由でそういった声を届けてくださる方がおられます。そういった声をいただくたびに、僕自身も勇気をもらっているような気持ちです。

症状の進行などを想定し、今後の生活について、現在、ご家族とはどのようなことを話し合っていますか?

将来的に車いす生活になることを想定してバリアフリーの家にしよう、といった話し合いをしました。そして、収入面については今も作戦会議中です。症状の進行により、僕が小学校の教員を続けられなくなった時の収入面は今も不安に思っています。ただ、私にとって一番大切なのは、大好きな教師の仕事を1日でも長く続けることです。いずれ自分の体がうまく動けなくなる時がくるので、どのようなことができるか、今はいろんな可能性を探っている段階ですね。「こんな仕事ができるかな?」「〇〇も、面白いかもね!」と、今は夫婦2人で話し合っています。“作戦会議”のイメージで、楽しく話し合っています。

ALSと生きる今だから、仕事で目を向けられるようになったことも

症状が現れ始め、小学校教諭のお仕事に変化は生じていますか?

休み時間に子どもたちと外で遊べなくなったことは、大きな変化です。外で先生たちが子どもたちと遊んでいる姿を見ると「申し訳ないな」と思うことはあります。一方、教室で子どもたちと話す時間はすごく長くなったと感じます。例えば、運動が苦手な子どもは教室にいる時間が長いので、そういった子どもたちと話す時間は格段に増えました。できなくなったことがあれば、逆にできるようになったこともあるなと思っています。

その他、気持ちの部分で一番変わったのは、「今年が最後かもしれない」という思いで常に子どもたちと向き合えるようになったことです。1年後に自分の症状がどのくらい進んでいるか、いつまで今のように働けるのか、わかりません。だからこそ、あえて「最後かもしれない」と思うことで、より子どもたちと真剣に向き合えるようになったと思います。

職場では、病気のことをどのように伝えられていますか?

年度の最初の会議のときに、自分の病気について説明する時間を設けていただきました。こういうことができないから助けてほしいということ、逆にこういうことはできるから遠慮なく自分にさせてほしいということを伝えています。そのおかげで、皆さん本当にたくさん助けてくださいますし、僕ができることは容赦なく仕事を振ってくださいます(笑)。僕は、それがとてもうれしいなと思っています。“病人扱い”をしないで今まで通り接してくれる、先生方、子どもたちに本当に感謝していますね。

自然と気遣いをしてくれる子どもたちから学ぶ場面も

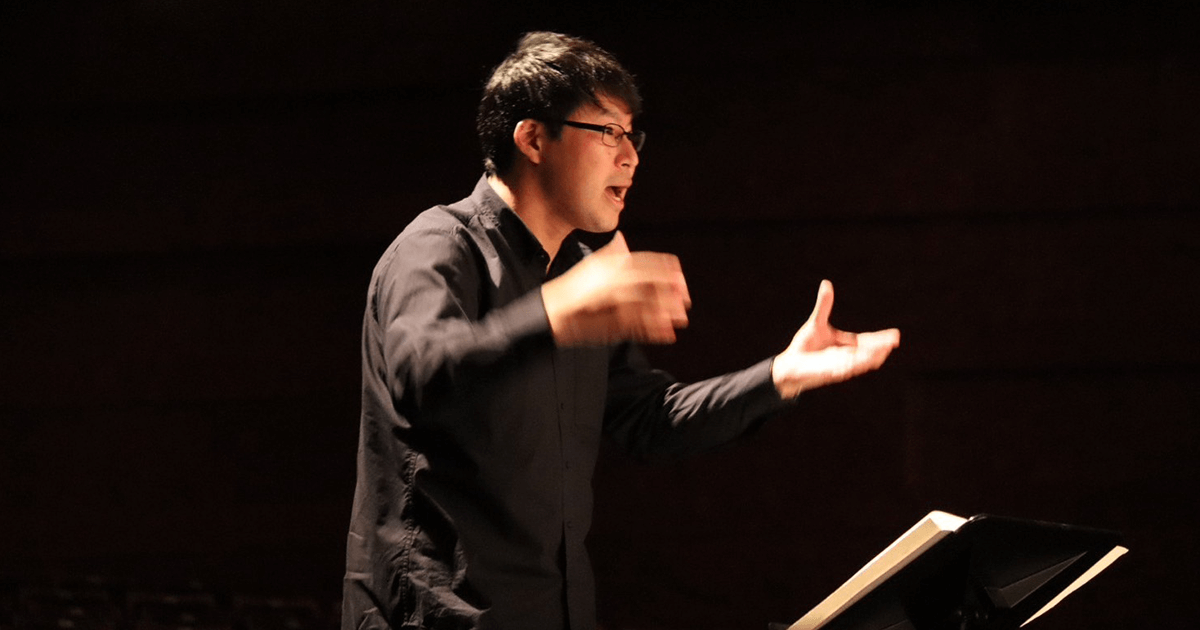

合唱部の顧問としての活動は、ご自身にとってどのような原動力につながっていますか?

ALSは根治療法のない病気なので、子どもたちの歌が自分の中ではまるで“薬”のようになっている部分はあると思っています。子どもたちの歌が癒しとなり、僕自身を勇気づけてくれているように感じます。

また、子どもたちのコミュニケーションに学ぶこともあります。例えば、子どもたちは僕のことを全く病人扱いしないで接してくれるんですね。僕に対して気軽に文句も言うし、僕をいじってもくるし、むしろ他の先生よりひどい扱いをしてくることもあるくらいで(笑)。それでも、僕が何か荷物を持っていたら「先生、代わりに荷物を持つよ~」と声をかけてくれるし、階段を下りるときに「先生、ちゃんと手すり持ってね」「気をつけてよ~」と、さりげなく言ってくれるんです。特別扱いせずに自然と気遣いをしてくれる子どもたちには、とても感謝しています。こういうことを自然にできるのは子どもたちのすごさだと思いますね。そして、普段は決して言わないけど、ここぞというときにうれしい言葉を言ってくれる子どもたちは、本当にすごいと思います。例えば、コンクールが近くなると「先生のために、絶対に金賞を取るからね!!」と言ってくれるんです。僕は本当にうれしく思っています。

僕たち、病気や障がいがある当事者は、全てを特別扱いされるのは悲しく感じると思うんです。なぜなら、できることは自分でやりたいと思っているからです。それでも、どうしてもできないことは助けてほしいという思いを、子どもたちは自然に受け取って行動に落とし込んでくれていると思います。本当に、どうやったらこんないい子たちに育つのか、保護者の皆さんに聞きたいくらいですね。

「できない」より「できる」ことに目を向けていこう

ALSに対する社会の理解や支援について、改善が必要な点も含め、どのように感じていますか?

社会に対しては、障がいがある当事者や家族が一生懸命に悩み考え抜いた生き方をそっと見守ってほしいと思います。例えば、「遺伝する可能性があるのに子どもを作って無責任じゃないか」という声もあると思います。その考え自体は、否定はしません。だけど、そのご家族がそのように決断するまでにものすごく時間をかけて、覚悟を決めて決断したことに対して、もしご自身の考えとは違っても「そういう生き方もあるんだね」と思うくらいに留めてほしいと思うんです。決して応援する必要はないと思います。でも、そういう生き方があるんだなとだけ知ってもらえたら、うれしいですね。

正解は一つだけではありませんし、さまざまな考え方があることも理解しています。大変難しいことではあると思います。逆に、僕自身も「障害者だから」という理由で傲慢になっていないだろうか、と不安になることもあります。「障害者なんだから、〇〇してもらって当たり前」という考え方にも違和感があり、いつも苦しくなります。だから、全てを理解することは難しいですし、改めて正解がない問題だなと感じています。

最後に、遺伝性疾患プラスの読者にメッセージをお願いいたします。

もし自分がALSの当事者でなかったら、今よりももっと適当に生きていたんだろうなと思います。もちろん健康が一番幸せだと自分も思います。でも、病気があったからこそ日々を大切に生きるようになったんだろうなと思います。あえて「前向きに生きるために病気を使ってみよう」と考えるといくらでも前向きに生きるために病気を利用することができます。どうしても、病気によって変えられない現実はあります。そういった現実は、自分の心で前向きに捉えて自分は生きたいです。

そして、苦手で好きではないことが、意外と人生を変えるきっかけになることがあります。実は僕、音楽の授業の中では、合唱指導が一番苦手でした。「合唱は一生やらない」と決めていたほどです(笑)。というのも、僕はもともと吹奏楽部の人間なんです。だから最初、合唱部の顧問になったときもわからないことだらけだったんです。さまざまなご縁があって、一番苦手な合唱に関わってみたら、自分の人生を大きく変えてくれました。合唱のおかげで、メディアに取り上げていただく機会が増えたり、自分の病気の発信をするようになったり、そして、さまざまな方々と出会うことができました。皆さんも、今後病気を理由にできなくなることが出てくるだろうと思います。そのとき、今まではしたくなかったけどできることが、もしかすると未来や人生を変えるかもしれません。だから、苦手なことでもあえてチャレンジしてみるというのは、自分はとても大事だなと思います。僕は、子どもたちの合唱に教えてもらいました。

そして最後に、「できないこと」ではなく「できること」を一緒に数えていきましょう。僕も「走れなくなった」「階段を上れなくなった」など、できなくなることを数えたらきりがありません。でも、「もし歩けなくなったら杖をつけば歩ける」「もし杖が使えなくなったら、格好いい車いすに乗ることできる」といったように、できることを奪われても「次はこれでやってみよう。使ってみよう」と考えていきたいですね。できないけど、こうすればうまくいくかもしれないと考えるだけで、前向きに捉えられると思います。ぜひ一緒にそのように考えて生きていけたらうれしいです。

小学校教諭のお仕事では、「今年が最後かもしれない」という思いで、以前より子どもたちと真剣に向き合えるようになったという竹永さん。一方で、いずれご自身の体がうまく動かなることが予想される将来に備えて、奥様と一緒に楽しく“作戦会議”をしていることも教えてくださいました。病気の進行に伴い、どうしても「できないこと」に目が向くときもあることと思います。そんなときこそ「できること」に目を向けてみる時間も大切なのかもしれません。

そして、意外にも、合唱指導は苦手なことの一つだったという竹永さん。どういったことに人生を変えるきっかけが眠っているかわからないものだと、改めて考えさせられます。読者の皆さんが、もし試練の出来事と向き合われるときは、竹永さんのお話を思い出してくださるとうれしいです。(遺伝性疾患プラス編集部)