過誤腫という、特定の細胞が臓器内で過剰に増殖した腫瘍と奇形の中間的な存在が多発するカウデン症候群。過誤腫は一般的にがんとは区別される良性腫瘍です。一方、カウデン症候群では、特定のがんを発症するリスクが高いことがわかっています。そのため、がんの早期発見のために、定期的に精密検査を受けるなどの健康管理(サーベイランス)を行うことが推奨されています。

今回活動をご紹介するのは、「Cowden症候群当事者会ほっこり」です。代表は井上奈緒美さん、副代表は奈緒美さんのお子さんの浩幸さんです。奈緒美さんは現在50代で、40代の時に遺伝学的検査でPTEN遺伝子に変異(病的バリアント)があるとわかり、カウデン症候群の診断を受けました。これまでに、成人型レルミット・ダクロス病(30~40歳代に多く発症する小脳の過誤腫)、乳がん、大腸ポリポーシスを経験されています。お子さんの浩幸さんは大腸ポリープが見つかったことをきっかけに遺伝学的検査を受け、カウデン症候群と診断を受けました。また、浩幸さんは、看護師としても活躍中。医療従事者としての経験も踏まえて、カウデン症候群の当事者向けにサーベイランス手帳の作成を進めています。今回は、お二人にほっこりの活動内容を伺いました。

| 団体名 | Cowden症候群当事者会ほっこり |

| 対象疾患 | カウデン症候群 |

| 対象地域 | 全国 |

| 会員数 | 3名 |

| 設立年 | 2023年5月 |

| 連絡先 | 「メール」stich.nao.0525@gmail.com |

| サイトURL | https://www.ameba.jp/profile/general/stich0525/ |

| SNS | X(旧Twitter) |

| 主な活動内容 | カウデン症候群の当事者・ご家族への支援。その他、疾患理解促進のために活動中。当事者が利用するサーベイランス手帳の作成を進めるなど、医療従事者とのコミュニケーション促進に向けた活動も行う。 |

確定診断が怖かったからこそ、お子さんには早くから病気に関わるお話を

奈緒美さんがカウデン症候群と診断を受け、ご家族のコミュニケーションはどのように変わりましたか?

奈緒美さん: 息子が小学生の頃から、私の通院時に一緒に病院へ来てもらっていました。そのため、息子はカウデン症候群に関わる先生のお話を一緒に聞いていたような状況です。息子自身がカウデン症候群に関わる遺伝子を引き継いでいる可能性があることも、この頃から伝えるようにしていました。ですから、関連して「30歳までには、内視鏡検査を受けようね」と、家族の中で繰り返し話すようになりました。

このようなコミュニケーションの背景には、私自身がカウデン症候群の診断を受けるまでに多くの時間を要したことが影響しています。「カウデン症候群の疑い」と説明を受けた頃から、「疑いから確定診断になる」ことが怖くて仕方ありませんでした。そのため、医師から遺伝外来を勧められていたものの、なかなか一歩を踏み出せなかったんです。そんな私が、実際に遺伝外来へ足を運ぶようになったのは、左乳がんを発症した40歳を超えてからです。さまざまな励ましの言葉をいただき、時には涙を流すこともあり、遺伝学的検査を受けることを決めました。そして、カウデン症候群と確定したことがわかった時は、やはりショックを受けました。でも、診断を受けたことで、サーベイランスを受けて、そのつど治療を受けていく心構えのようなものができたのも事実です。このような経験から、息子にはカウデン症候群のことを包み隠さず話すことができていると思います。

その後、浩幸さんが遺伝学的検査を受けると決めた際の想いについて、教えてください。

浩幸さん: 自分の場合は、どちらかと言うとすんなり決心したと振り返ります。看護師として消化器センターの病棟で勤務していることも影響しているように感じています。恐らく、カウデン症候群と確定診断を受けた後の生活や治療をある程度イメージできたことが大きかったのでしょう。加えて、母からは繰り返し「30歳までに内視鏡検査!」と、声かけされていたので(笑)。

内視鏡検査を受けて大腸ポリープが見つかったことから、遺伝外来の受診を自然と決めました。昔から、母と同じように自分も内視鏡検査だけでなく、遺伝学的検査を受けることにはなるだろうとは思っていたので、「今がその時だ」と思い決心したという状況です。また、大腸ポリープが見つかった時点で、「恐らく、自分も母と同じカウデン症候群だろう」と考えていました。そのため、遺伝学的検査の結果を冷静に受け止めている自分がいたように振り返ります。

子どもへ話すタイミングやサーベイランスの悩みなど、「お話を聞く」活動

ほっこりの活動を始めたきっかけについて、教えてください。

奈緒美さん: 私が「カウデン症候群の患者会を立ち上げてみませんか?」と声をかけていただいたことが、活動を考えるようになったきっかけです。コロナ禍前から、がんに関わるさまざまな活動に参加していたことで、認定遺伝カウンセラー(R)や遺伝性腫瘍の患者団体を運営している方々とのつながりができていました。ありがたいことに、そういった方々に声をかけていただいたんです。その後、息子と一緒に医療従事者向けの雑誌に寄稿したり、学会に参加したりするようになりました。こうして少しずつ、私たちの「ほっこり」の活動が始まっていきました。

現在の活動内容について、教えてください。

浩幸さん: 主に、カウデン症候群に関わる情報をブログやX(旧Twitter)で発信しています。その中で、当事者やご家族とつながり、相談していただくこともあります。これは一部ですが、例えば、以下のような声が寄せられています。

- 原因となる遺伝子が引き継がれる可能性があることを、いつ子どもへ伝えるか迷っている

- 住んでいる地域にカウデン症候群の専門医が少ない(または、いない)ので困っている

- 一つの病院でサーベイランスと治療を一貫して受けられず困っているこちら

- もし外出先で倒れた場合、どのように対応したらいいか教えてほしい

- サーベイランスを受け続ける費用の金銭的負担がつらい

- 小児期から成人期医療の移行がうまくいかず困っている

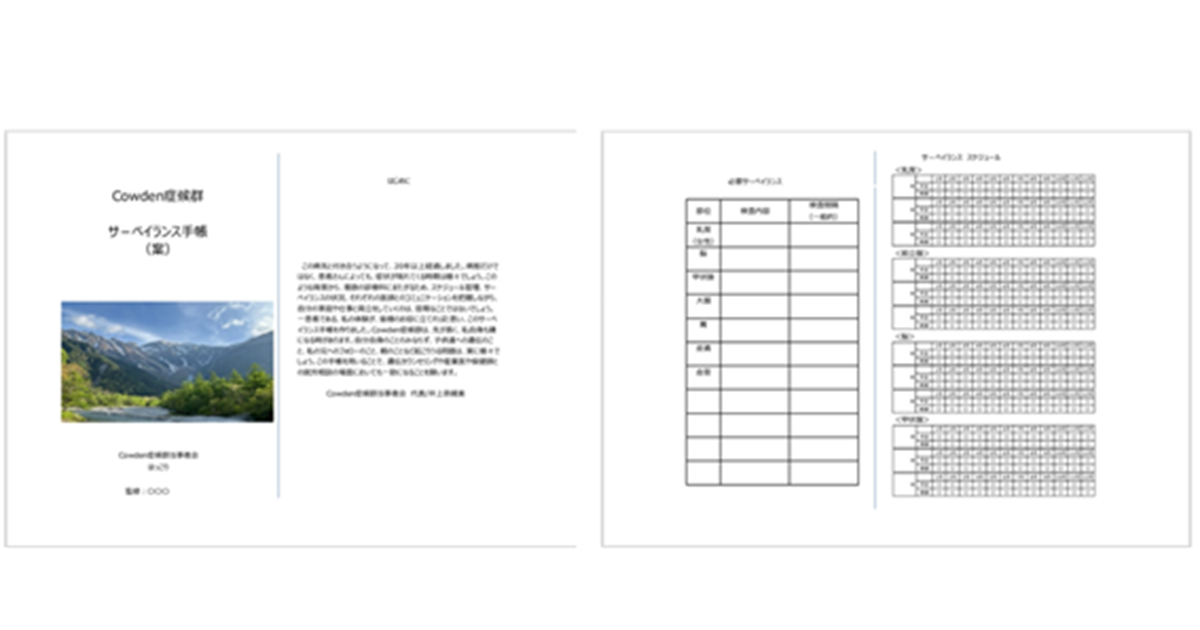

奈緒美さん: その他、関連学会でブース出展を行い、医療従事者向けに疾患啓発活動などを行っています。最近は、カウデン症候群のサーベイランス手帳の作成を行っています。

サーベイランス手帳作成の取り組み、当事者の情報を医療従事者へ伝えるために

カウデン症候群のサーベイランス手帳の作成に取り組んだ背景を教えてください。

浩幸さん: 緊急時、医療従事者へ最低限、当事者の必要な情報をお伝えできるようにすることが重要だと考えたためです。

私は、二次救急指定病院の消化器外科内科病棟で看護師として働いています。例えば、「初診の80代女性で、同居しているご家族がおらず、既往歴をご自身がよく把握されていない」という方が受診するケースもあります。初診ですので、医療施設側も詳細がわからず、細心の注意を払って対応することになるのです。カウデン症候群で考えてみると、当事者がお一人で旅行中に腹痛のため救急に運ばれるケースなど、十分に考えられます。カウデン症候群をよく知らない医師が診て「この患者さんは大腸ポリープが多数ある。診察券をたくさん持っているようだけど、どこの病院でどの臓器を診てもらっているかわからない」と困惑する状況も考えられます。このような時に、もし医療従事者が一目で当事者の状況を把握できるような手帳があれば、状況は改善すると思うのです。そして、それは当事者のためにもなります。

大前提として、医師にはご専門があり、全ての先生方がカウデン症候群を知っているわけではありません。ですから、万が一の時に備えて、当事者の方々が使いやすい手帳となることを目指しています。

「ほっこりのおかげで一歩を踏み出せた」当事者の声

活動に参加されている当事者・ご家族からは、どのような声が寄せられていますか?

奈緒美さん: 「もっと早く会を知りたかったし、会いたかった」という声をよくいただきますね。「今まではどうしていいかわからず不安だったけれど、ようやく一歩を踏み出すことができました」という声をいただいた時は、とてもうれしいです。一方で、ブログのコメント欄でずっと匿名でのやり取りを継続している方もいます。ご自身の参加しやすい距離感で、つながりを持っていただけたらと思い、活動しています。

その他、お子さんがカウデン症候群と診断を受けた親御さんで「どのように子育てしていけば良いのでしょうか」と相談していただくケースがあります。何が一番不安かというと、この先、ずっと続く検査と、いずれお子さんもがんになるだろうという未来です。検査を受けるのにもお金が必要ですから、働き続けていくことへの不安もあるでしょう。このように、さまざまな不安を抱えている親御さんがいらっしゃいます。それでも、カウデン症候群の話をできる場所がある、相談できる当事者や家族がいるということをぜひ知っていただけたらと考えています。

大変な時こそ、心がほっこりする時間を一緒に

最後に、遺伝性疾患プラスの読者にメッセージをお願いいたします。

奈緒美さん: 会の名前に「ほっこり」を入れた理由は、「たまには、一息つこう」と伝えたかったからです。遺伝性腫瘍の当事者やご家族は、長い間ご自身の病気と向き合っていく必要があります。その中で、時には思い詰めることもあることでしょう。実際に、「もう、生きているのが嫌になる」とおっしゃる当事者もいらっしゃいます。ですから、「決して、大変なことだけではないよ。たまには、一息つこう」とお伝えしたくて「ほっこり」という言葉を選びました。大変な時だからこそ、心がほっこりする時間をつくることで見えることがあるのではないでしょうか。ほっこりする時間をつくる一つの選択肢として、私たちの活動も知ってほしいと思います。

また、恐らく、「周囲に病気を知られたくない」という方も、遺伝性疾患の当事者やご家族では多いことでしょう。そういった場合もご安心ください。例えば、私たちの活動では、オンラインでカメラをオフにしていただくなど、ご自身のペースで参加いただける仕組みをつくっています。少しずつ、当事者とつながっていただいき、いつか直接お会いできる機会ができるとうれしいなと思っています。皆さんに知っていただきたいことは、「あなたは決して一人ではない」ということです。どうしようもなく孤独を感じる時もあると思います。そんな時は、私たちの活動を思い出していただけたらうれしいですね。

浩幸さん: 病気と向き合う日々が続いていくことを考えると、きっと心が疲れてしまう時もあると思います。そんな時、「あきらめないで」という言葉は、もしかすると適切ではないかもしれません。でも、やっぱり僕は「あきらめないで」とお伝えしたいです。僕たちも、できるだけ長く活動が続くように頑張っていきます。ですから、心が疲れた時に少し休んでほっこりする場所として、僕たちの活動を思い出してください。これからも無理せず、そして、あきらめずに生きていきましょう。

「大変なこともあるけど、たまには、一息つこう」というメッセージがつまった、「ほっこり」。お二人のお話からは、優しくもあり、そして温かさもある、決意のようなものが伝わってきました。どうしようもなく不安になった時、孤独を感じた時は、ぜひ、当事者やご家族とつながってほしいと思います。また、ほっこりの活動は、「つながる」一つの選択肢となると思いますので、ぜひ覚えていていただければうれしいです。(遺伝性疾患プラス編集部)

関連リンク