どのような病気?

ガラクトース血症は、ガラクトースと呼ばれる糖をグルコースと呼ばれる別の糖に変換する酵素が遺伝的な原因により欠損することで生じる遺伝性疾患です。

この病気では、変換されずに残ったガラクトースが体内に蓄積することでさまざまな症状が引き起こされます。ガラクトースは単糖と呼ばれる小さい糖で、さまざまな食品に含まれており、乳製品や母乳などに多く含まれるラクトース(乳糖)と呼ばれる糖を構成する一部でもあります。ラクトースは、腸内でグルコースとガラクトースに分解されてから吸収されるため、特に乳児期に多くのガラクトースが体内に入る可能性があります。

ガラクトース血症は、その原因となる遺伝子によりいくつかの病型に分けられます。それぞれの遺伝子はガラクトースの分解に関与する数種類の酵素と関連しています。

ガラクトース血症I型は、ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ(GALT)欠損症または古典的ガラクトース血症とも呼ばれ、この病気の中で最も重篤な病型です。ガラクトース血症I型において、乳児期においてすぐに治療や処置(食事療法による乳糖除去など)が行われない場合、生後数日以内に命に関わる合併症が現れる可能性があります。乳児期の典型的な症状としては、摂食困難、無気力、不機嫌、期待される体重増加や成長が認められない(発育不全)、黄疸(皮膚と白目が黄色になる)、低血糖、尿細管障害、肝臓障害、異常出血などがあります。重篤な合併症としては、細菌感染症(敗血症、髄膜炎)、ショック症状などがあります。小児期には、発達の遅れ、白内障、言語障害のほか、知的障害が見られることもあります。女性特有の症状として早発卵巣機能不全による生殖障害が見られる場合もあります。

ガラクトース血症I型で見られる症状 |

|---|

高頻度に見られる症状 神経系の異常、男性不妊 |

良く見られる症状 白内障、嘔吐、肝不全、肝腫大、黄疸、動作時の振戦(震え)、姿勢時振戦(手足を同じ位置に維持し続けている時の震え)、血液凝固の異常、血中インスリン様成長因子(IGF-1)の低下、思春期遅延、女性の生殖能力低下、希発月経(月経が不定期)、早発卵巣不全、原発性無月経(18歳以上で月経が開始しない)、続発性無月経(3か月以上月経がない)、言語発達の遅れ、発音障害、全般的発達遅延、文法特異的言語障害、軽度の知的障害、精神機能の低下、限局性学習症(知的発達は遅れていないが読み・書き・計算など特定の技能が困難) |

しばしば見られる症状 脳症、てんかん発作、摂食障害、下痢、停留精巣、骨折、骨粗鬆症、骨密度の低下、運動失調症、不器用、ジストニア、歩行障害、歩行バランスの異常、協調運動障害(脳が手足などを動かせない)、高次精神機能の異常、不安、注意欠陥・多動性障害、自閉症行動、うつ、無気力、構音障害、言語障害、敗血症 |

まれに見られる症状 腹水 |

ガラクトース血症II型は、ガラクトキナーゼ欠損症とも呼ばれます。ガラクトース血症I型よりも症状は少なく、軽度です。乳児期に白内障を発症することがありますが、長期的な合併症はあまり見られません。まれに、軽度の黄疸、肝機能異常、けいれん、知能障害を合併する例が報告されています。

ガラクトース血症II型で見られる症状 |

|---|

良く見られる症状 白内障、核白内障(水晶体の真ん中にある核が濁る白内障) |

しばしば見られる症状 肝腫大(Hepatomegaly)、肝脾腫大(Hepatosplenomegaly)、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症(精巣や卵巣が原因で性的発達や成長の遅延を引き起こす)、早発卵巣不全、在胎週数に対して小さい、言語障害、知的障害、運動発達の遅れ |

まれに見られる症状 小頭症、摂食障害、新生児仮死、早産(で生まれる)、補体欠損症(補体タンパク質の欠損または機能不全による免疫不全症)、感音性難聴、発育不全、精神運動遅滞、てんかん発作 |

ガラクトース血症III型は、ウリジル二リン酸ガラクトース-4-エピメラーゼ欠損症とも呼ばれます。重症度は軽度から重度までさまざまで、白内障、成長や発達の遅れ、知的障害、肝疾患、腎臓の問題などが見られることがあります。

ガラクトース血症III型で見られる症状 |

|---|

高頻度に見られる症状 白内障、摂食障害、全般的な発達遅延、成長遅延、肝腫大、筋緊張低下、知的障害、黄疸、吐き気と嘔吐、脾臓の増大、体重減少 |

ガラクトース血症IV型(ガラクトースムタロターゼ欠損症)は、近年同定された新しいタイプのガラクトース血症です。報告された患者さんの数が少ないため、症状や特徴などはあまりわかっていませんが、ヒトの遺伝性疾患とその遺伝子のオンラインカタログOMIMでは、白内障のほか、一部の患者さんで一過性胆汁うっ滞、まれに新生児黄疸が報告されていると記載されています。

ガラクトース血症IV型で見られる症状 |

|---|

良く見られる症状 白内障 |

しばしば見られる症状 胆汁うっ滞(胆管の閉塞で胆汁の流れが阻害される)、肝機能低下 |

まれに見られる症状 神経系の異常、発育不全、肝腫大、敗血症 |

ガラクトース血症全体の発症頻度は、はっきりとわかっていませんが、米国国立医学図書館が運営するMedlinePlusの情報によると、ガラクトース血症I型は3万人~6万人の出生に1人の割合で発生、II型はおよそ10万人の出生に1人未満、III型は非常にまれと記載されています。

難病情報センターによれば、国内におけるガラクトース血症I型の発生頻度は約90万人出生で1人とされており、全国で100~200人程度の患者さんがいると考えられています。

ガラクトース血症は新生児マススクリーニングの対象疾患です。ガラクトース血症の病型のうち、ガラクトース血症I型は、ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症(指定難病258)として指定難病対象疾病、および小児慢性特定疾病となっています。

ガラクトース血症II型(ガラクトキナーゼ欠損症)、ガラクトース血症III型(ウリジル二リン酸ガラクトース-4-エピメラーゼ欠損症)、ガラクトース血症IV型(ガラクトースムタロターゼ欠損症)は、それぞれ小児慢性特定疾病の対象となっています。

何の遺伝子が原因となるの?

ガラクトース血症は、病型によって原因となる遺伝子は異なります(下表参照)。

病型 | 染色体の領域 | 原因遺伝子 | 作られるタンパク質 |

|---|---|---|---|

I型 | 9p13.3 | GALT | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ |

II型 | 17q25.1 | GALK1 | ガラクトキナーゼ1 |

III型 | 1p36.11 | GALE | UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ |

IV型 | 2p22.1 | GALM | ガラクトースムタロターゼ |

それぞれの遺伝子は、食事などから摂取したガラクトースを変換してエネルギーにするために必要な酵素を作るための設計図として働きます。ガラクトースは、体内でグルコースに変換されることでエネルギーとして利用されますが、これらの酵素はすべてその変換に必要な酵素となっています。

ガラクトースムタロターゼ(GALM)は、乳糖が小腸上皮で分解され、体内に吸収されたβ-D-ガラクトースをα-D-ガラクトースに変換する酵素です。ガラクトキナーゼ(GALK)は、ガラクトースからガラクトース-1-リン酸を合成します。また、ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ(GALT)は、ガラクトース-1-リン酸とUDP-グルコースからグルコース-1-リン酸とUDP-ガラクトースを合成する酵素で、UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ(GALE)は、UDP-ガラクトースをUDP-グルコースに変換する酵素です。

つまり、これらの酵素はガラクトースからグルコースに変換される前の段階のグルコース-6-リン酸となるために必須の酵素となっています。これらの酵素のいずれかが不足することにより、ガラクトースやこれらの反応で生じている物質が体内で異常に蓄積します。特に、ガラクトース‐1-リン酸は蓄積することで肝臓に障害を引き起こし、ガラクトース値が高いと大腸菌の発育を促進し、敗血症や髄膜炎などの感染症を引き起こします。その結果、組織や臓器の損傷につながり、ガラクトース血症の特徴的な症状を引き起こすと考えられています。

また、I型を引き起こすGALT遺伝子変異の一部で、Duarte変異と呼ばれる特定の変異を持つ患者さんが報告されています。この変異ではこの酵素の活性を低下させますが欠損はしません。そのため、Duarte変異の患者さんは、ガラクトース血症I型の症状よりも軽度であるとされます。

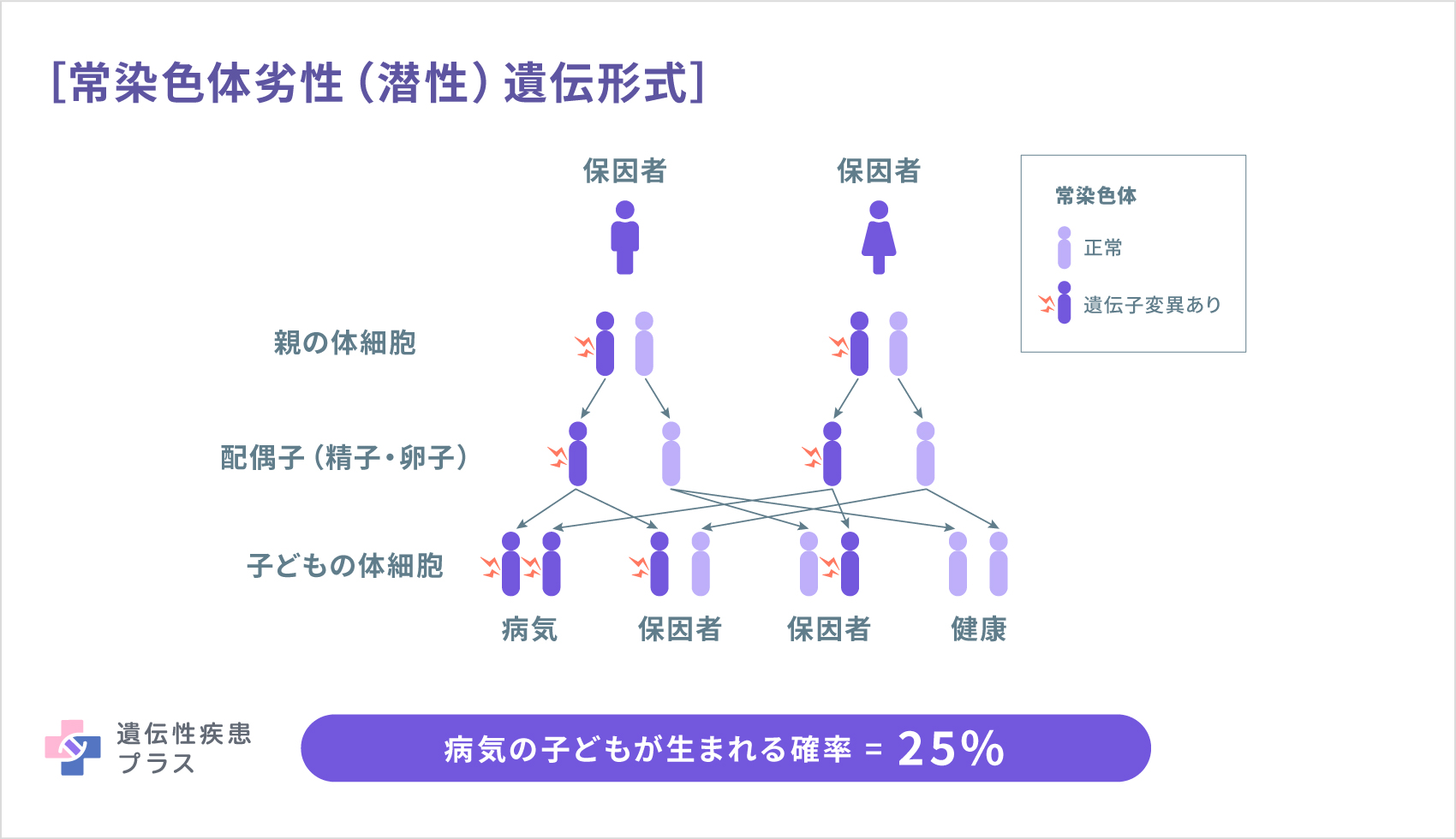

ガラクトース血症は、常染色体劣性(潜性)遺伝形式で遺伝します。この遺伝形式では、父母から受け継いだ両方の遺伝子に変異があることで発症します。両親は、この病気の保因者ですが、病気は発症しません。

どのように診断されるの?

難病情報センターによれば、ガラクトース血症I型(ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症)の診断基準は以下のように記載されています。

ガラクトース血症I型(ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症)の診断基準

(1)臨床症状

- 常染色体性劣性(潜性)遺伝疾患

- 新生児早期から、哺乳開始後、不機嫌、食欲不振、下痢、嘔吐などの消化器症状、体重増加不良が見られる

- 低血糖、尿細管障害、白内障、肝障害(黄疸、肝脾腫、肝逸脱酵素上昇など)を来し、敗血症、髄膜炎などの感染症を併発

- 乳糖除去を行わなければ致死的疾患である

(2)一般検査所見

病状に応じて肝逸脱酵素の上昇、ビリルビン値の上昇、腎機能異常、易感染性を認める。

(3)診断の根拠となる特殊検査

ガラクトース血症は新生児マススクリーニングの対象疾患であり、ボイトラー法によりGALT活性が、酵素法によりガラクトース、ガラクトース‐1‐リン酸の定量が行われる。疾患特異的な検査として遺伝子解析も行われる。ガラクトース血症I型では、ボイトラー法、ペイゲン法ともに異常となる。

①酵素法によるガラクトース、ガラクトース-1-リン酸の測定で異常高値を示すもの(ガラクトース-1-リン酸:15mg/dL以上、ともに40~50mg/dL以上となることが多い)

②ボイトラー法で、正常でみられる蛍光反応が減弱あるいは消失している

③遺伝子解析でGALT遺伝子に遺伝子変異を認める

(4)鑑別診断

ガラクトース血症II型、ガラクトース血症III型、ガラクトース血症IV型、胆汁うっ滞を来す疾患、門脈体循環シャント、シトリン欠損症、ファンコニー・ビッケル(Fanconi-Bickel)症候群、G6PD欠損症

<診断のカテゴリー>

診断の根拠となる特殊検査の①に加え、②または③のいずれかを満たし、鑑別疾患を除外できるものをDefinite(診断確定)とする。

ガラクトース血症II型・III型・IV型の診断基準

ガラクトース血症II型、III型、IV型の診断基準は、小児慢性特定疾病情報センターの診断の手引きにおいて以下のように記載されています。

ガラクトース血症II型(ガラクトキナーゼ欠損症)の診断基準

1)新生児マススクリーニングの対象疾患であり、濾紙血のガラクトース高値とガラクトース-1-リン酸が検出されないことから診断される

2)体内で過剰となったガラクトースがガラクチトールへ変換され、角膜混濁を生じる。乳児期早期から乳糖制限が開始されれば白内障は可逆的であるが、数か月以上経過したのちでは白内障は不可逆的となるため早期からのガラクトース制限による治療が望まれる

3)酵素診断

4)遺伝子診断

ガラクトース血症III型(ウリジル二リン酸ガラクトース-4-エピメラーゼ欠損症)の診断基準

1)新生児マススクリーニングの対象疾患であり、濾紙血のガラクトース、ガラクトース-1-リン酸高値によりスクリーニングを行う。ボイトラー法は正常であることからガラクトース血症II型と区別する

2)酵素欠損が赤血球や白血球に限られる末梢型と、肝臓を含む他の組織に及ぶ全身型に分類される

全身型はI型と同様の症状を示すが非常にまれで、日本人症例は報告されていない。末梢型の場合は特に症状を呈さず治療は不要とされている

3)酵素診断:新生児マススクリーニングの検査機関で対応可能な施設あり

4)遺伝子診断

ガラクトース血症IV型(ガラクトースムタロターゼ欠損症)の診断基準

1)血中ガラクトースが高値

2)血中ガラクトース-1-リン酸が検出されない、または極めて低値

3)ガラクトースムタロターゼ(GALM)活性の低下(2021年時点は国内での実施は難しい)

4)GALM遺伝子に両アレル性の病的バリアントを同定する

なお、遺伝学的検査に関しては、いずれも2024年時点で保険収載されていません。

どのような治療が行われるの?

ガラクトース血症I型は、乳糖除去の食事療法を行い、ガラクトース、ガラクトース-1-リン酸の上昇を抑えます。乳糖除去によって新生児期の症状は改善した場合でも、慢性期に合併症を認めることがあり注意が必要とされます。食事療法による乳糖制限は、生涯にわたって必要となり、注意深く継続する必要があります。ガラクトースはミルクや乳製品に含まれており、発酵食品やスイカ、トマトなど一部の野菜なども比較的多く含まれているので注意が必要です。また白内障や神経症状、女児では卵巣機能の確認などが必要ですので、定期的な通院が必要となります。

ガラクトース血症II型でも、白内障予防のため食事療法によるガラクトース摂取制限が行われます。定期的な血液検査によって血中ガラクトース値を確認します。

ガラクトース血症III型は、重症例の全身型はI型と同様に治療が行われます。部分型の場合治療は要さないことが多いとされますが、新生児マススクリーニングで発見される場合には、ガラクトース‐1-リン酸が20㎎/dl以上の高値を示す場合もあり全身型を考慮して乳糖除去が行われることがあります。この場合、生後6か月以降に乳糖摂取を再開し、ガラクトース‐1-リン酸の上昇が無いかが確認されます。

ガラクトース血症IV型においても、白内障の予防のため、乳糖ならびにガラクトースの摂取の制限が行われます。

どこで検査や治療が受けられるの?

日本でガラクトース血症の診療を行っていることを公開している、主な施設は以下です。

- 東北大学病院 小児科

- 山形大学医学部小児科学講座 代謝・内分泌グループ

- 東京慈恵会医科大学附属病院 代謝外来

- 藤田医科大学医学部小児科学 代謝外来

- 大阪公立大学大学院医学研究科 発達小児医学

- 広島大学病院 小児科外来

- ガラクトース血症を診療している医療機関は、全国遺伝子医療部門連絡会議が運営する「遺伝子医療体制検索・提供システム」からもご確認いただけます。

※このほか、診療している医療機関がございましたら、お問合せフォームからご連絡頂けますと幸いです。

患者会について

難病の患者さん・ご家族、支えるさまざまな立場の方々とのネットワークづくりを行っている団体は、以下です。

参考サイト

- 難病情報センター

- 小児慢性特定疾病情報センター ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

- 小児慢性特定疾病情報センター ガラクトキナーゼ欠損症

- 小児慢性特定疾病情報センター ウリジル二リン酸ガラクトース-4-エピメラーゼ欠損症

- 小児慢性特定疾病情報センター 59から73までに掲げるもののほか、糖質代謝異常症

- 日本先天代謝異常学会

- MedlinePlus

- Genetic and Rare Diseases Information Center

- Online Mendelian Inheritance in Man(R) (OMIM(R))

- GeneReviews